1960年9月、群馬と新潟の県境に位置する谷川岳で、日本の登山史に残る、あまりにも衝撃的な遭難事故が起きました。

「谷川岳の宙吊り事故」として知られるこの事故には、発生に至った経緯、滑落の詳しい原因、そして遭難者の痛ましい死因など、今なお多くの謎が残されています。

なぜ、通常の救助活動ではなく、自衛隊に「銃撃」を要請するという前例のない決断が下されたのでしょうか。

そして、その遺体収容はどのように行われたのでしょう。

当時、収容の一部始終を記録した動画が映画館で上映されたという事実も含め、この記事では、半世紀以上の時を経てなお語り継がれる事故の全貌を、一つひとつ丁寧に解説していきます。

- 事故発生から発見、そして衝撃の結末までの詳細な流れ

- なぜ救助ではなく「銃撃」という異例の手段が選ばれたのか

- 1300発の弾丸が費やされた前代未聞の遺体収容オペレーションの全貌

- この悲劇的な事件が日本の登山史と安全対策に残した影響

谷川岳宙吊り事件の衝撃的な全貌

- 事故発生から発見までの経緯

- 宙吊りで発見された二名の登山者

- 滑落が招いた悲劇的な事故原因

- 判明した痛ましい遭難者の死因

- 難航を極めた救出と二重遭難の危険

事故発生から発見までの経緯

THE Roots・イメージ

事件の幕が上がったのは、1960年(昭和35年)9月18日。

戦後の高度経済成長期、登山ブームが沸き起こる中での出来事でした。

神奈川県横浜市を拠点とする社会人山岳会「蝸牛山岳会」に所属する、当時20歳のH氏と23歳のN氏が谷川岳に入山しました。

彼らが目標としたのは、谷川岳東壁にそそり立つ一ノ倉沢の岩壁、「衝立岩(ついたていわ)」です。

この岩壁は前年に初登攀が成功したばかりで、当時のクライミング界における最難関ルートの一つであり、登頂はクライマーにとって最高の栄誉とされていました。

二人は経験豊富な登山家として知られており、この挑戦は十分な計画と覚悟のもとで行われたと考えられます。

しかし、翌9月19日の朝、事態は急変します。

他の登山者から「衝立岩で救助を求める人の声が聞こえる」との一報が、麓の指導センターを通じて群馬県警察谷川岳警備隊にもたらされました。

警備隊員が直ちに現場へ急行し、双眼鏡で岩壁を捜索したところ、岩壁上部から約200mの地点で、一本の赤いクライミングロープ(ザイル)にぶら下がり、完全に動かなくなっている二人の姿を発見したのです。

これが、後に日本中を震撼させる悲劇の第一報でした。

当時の登山文化と谷川岳

1960年代は、登山が単なるレジャーから、より困難なルートを求める「アルピニズム」へと深化していく時代でした。

特に谷川岳は首都圏からのアクセスが良く、多くのクライマーが技術を競い合う舞台となっていました。

しかし、その厳しい気象条件と複雑な地形から遭難者が続出し、「魔の山」「人喰い山」の異名を持つようになっていました。

この事件は、そうした時代の光と影を象徴する出来事でもあったのです。

宙吊りで発見された二名の登山者

THE Roots・イメージ

発見時の二人の状況は、あまりにも凄惨かつ絶望的でした。

岩壁の第二ハングと呼ばれる垂直に近い難所を抜けたあたりでH氏が、そしてそこから垂れ下がったザイルの先、約50m下方の第一ハング付近でN氏が、それぞれ宙吊りになっていました。

まるで振り子のように宙に浮き、風に揺られる姿は、地上から見守る関係者に深い絶望感を与えました。

二人の命をつなぐはずだった一本のザイルが、結果として二人を岩壁に拘束し、脱出不可能な状況を生み出してしまったのです。

警備隊員や駆けつけた山岳会の仲間たちが、地上から大声で呼びかけを続けましたが、二人からの応答は一切ありませんでした。

双眼鏡による詳細な観察の結果、二人は既に生命活動を停止していると判断され、これ以降の活動は「救助」から「遺体収容」へと目的を切り替えざるを得なくなりました。

滑落が招いた悲劇的な事故原因

THE Roots・イメージ

なぜこのような事態に陥ったのか。

直接の目撃者がいないため、事故の原因は完全には解明されていませんが、最も有力な説は、先行して登攀していたN氏の滑落が引き金になったというものです。

N氏が何らかの理由でバランスを崩して滑落し、その衝撃で確保(ビレイ)していたH氏もろとも岩壁から引き剥がされ、宙吊り状態になったと推測されています。

滑落を誘発した要因としては、谷川岳特有の複合的なリスクが考えられます。

- 岩質の脆弱性: 谷川岳の岩は風化が進んでおり、掴んだり足をかけたりした岩(ホールド)が予期せず崩落することがあります。

- 天候の急変: 「谷川岳の天気は猫の目のように変わる」と言われ、晴天から一転して濃霧や豪雨に見舞われることが少なくありません。濡れた岩壁は極端に滑りやすくなります。

- 装備の限界: 当時の登山用具は現代に比べて発展途上であり、特にザイルの性能や確保技術には限界がありました。

特筆すべきは、当時の確保技術です。

現在のように身体にフィットする安全ベルト(ハーネス)はなく、クライマーはザイルを直接胴体に巻き付ける「胴結び」で互いを確保していました。

この方法では、墜落の衝撃が分散されず、身体の特定部位に集中的にかかります。

さらに宙吊り状態が続くと、ロープが体に食い込み、呼吸困難や内臓圧迫を引き起こす「サスペンション・トラウマ(吊り下げ症候群)」に陥るリスクが極めて高かったのです。

判明した痛ましい遭難者の死因

遭難者の直接の死因は、法医学的な解剖が行われていないため断定はできませんが、状況から複数の要因が重なったものと考えられています。

まず、第一に挙げられるのが、滑落時に岩壁へ体を強打したことによる多発外傷です。

高速で岩に叩きつけられれば、骨折や内臓破裂など、致命的な損傷を負った可能性が高いでしょう。

それに加え、前述のサスペンション・トラウマ(吊り下げ症候群)による身体機能の停止が死期を早めたと見られています。

宙吊り状態で手足が動かせなくなると、血流が滞り、心臓や脳への血液供給が不足して意識を失い、短時間で死に至ることがあります。

さらに、現場は標高が高く、雨風にさらされる環境でした。

体温を維持できずに低体温症に陥ったことも、重要な要因の一つです。

これらの複合的な要因により、二人は救助を待つ時間もなく、比較的早期に亡くなったと推測されています。

銃撃は死因ではない

後述する銃撃による遺体収容という衝撃的な結末から、「銃で撃たれて亡くなった」という誤解が生まれることがありますが、それは全くの事実誤認です。

銃撃は、既に亡くなっていた二人の遺体を収容するための最後の手段として行われました。

この事実は、事件の倫理的な側面を考える上で非常に重要です。

難航を極めた救出と二重遭難の危険

THE Roots・イメージ

遺体を収容するミッションは、初日から絶望的な困難に直面しました。

現場の衝立岩は、熟練のクライマーですら登攀が難しい垂直の岩壁です。

加えて、当時は秋の長雨と濃いガスが発生し、視界は極めて悪く、岩は滑りやすい最悪のコンディションでした。

このような状況で救助隊が岩壁に取り付くこと自体が、「二重遭難」のリスクと隣り合わせでした。

つまり、収容に向かった救助隊員が滑落したり、落石に巻き込まれたりして、新たな犠牲者が生まれる危険性が非常に高かったのです。

警察や山岳会のリーダーたちは、この二重遭難だけは絶対に避けなければならないという強いプレッシャーの中にいました。

それでも、仲間の遺体を山中に放置することはできないと、所属する蝸牛山岳会の精鋭たちが決死の覚悟で収容に挑みました。

9月21日には、日本を代表するトップクライマー 小森康行氏を含む5名のパーティーが岩壁を登り、N氏の遺体まであとわずか3メートルという地点まで到達します。

しかし、そこで日没が迫り、持参した機材も尽きてしまいました。

これ以上の活動は危険と判断し、彼らは断腸の思いで撤退を余儀なくされました。

この物理的な限界が、最終的に「銃撃」という前代未聞の選択肢を現実のものとさせたのです。

語り継がれる谷川岳の宙吊り事故とその結末

- 前代未聞の決断に至った銃撃要請

- 1300発の弾丸と難航した銃撃作戦

- 銃撃による壮絶な遺体収容の現場

- 映画館で上映された衝撃の動画

- 魔の山に刻まれた遭難防止条例

- まとめ:谷川岳の宙吊り事故が問いかけるもの

前代未聞の決断に至った銃撃要請

THE Roots・イメージ

仲間による自力収容の試みが失敗に終わり、万策尽きた関係者は、究極の選択を迫られます。

遺体をこのまま岩壁に放置すれば、風雨にさらされ、鳥害に遭い、その尊厳は日に日に失われていきます。

何としても二人を家族の元へ帰したいという強い思いが、常識を超えた手段の検討へと彼らを向かわせました。

9月21日夜、麓の土合で開かれた対策会議では、様々な案が出されましたが、どれも二重遭難のリスクが高く、現実的ではありませんでした。

その中で、誰からともなく口にされたのが「銃でザイルを撃ち、切断する」という案でした。

あまりにも突飛なアイデアに当初は反対意見も多く出ましたが、他に有効な手段がない以上、この案が次第に現実味を帯びてきます。

重要なのは、この決定が行政や警察からのトップダウンではなかったという点です。

最終的に、所属山岳会と遺族が涙をのんでこの方法に同意し、9月22日、山岳会代表と遺族代表の連名による「自衛隊出動要請書」が群馬県沼田警察署に提出されました。

私的な領域である登山事故の結末を、国家の実力組織に委ねるという、極めて異例の決断が下された瞬間でした。

1300発の弾丸と難航した銃撃作戦

THE Roots・イメージ

要請は群馬県知事を通じて防衛庁(当時)に伝えられ、9月23日、陸上自衛隊相馬原駐屯地の第1偵察中隊(精鋭のレンジャー部隊)からなる狙撃部隊の派遣が決定しました。

彼らが携行したのは、M1ガーランドライフルやカービン銃、軽機関銃など計12丁、そして2,000発の弾薬でした。

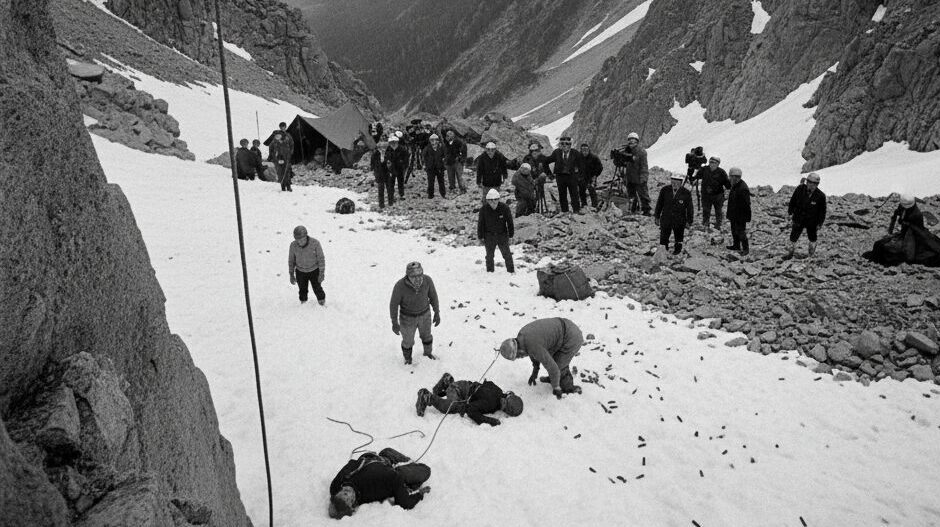

作戦が決行されたのは、翌9月24日。

一ノ倉沢全域が封鎖され、報道陣が固唾をのんで見守る中、射撃が開始されました。

しかし、作戦は想像を絶する困難を極めます。

銃撃地点から標的のザイルまでの直線距離は約140メートル。

風に揺れる直径わずか1cmほどのナイロン製のザイルを撃ち抜くことは、射撃の専門家である隊員たちにとっても前例のない挑戦でした。

午前9時15分の開始から2時間、1,000発以上の銃弾を浴びせても、ザイルは切断されません。

銃弾が当たっても、ザイルがしなって衝撃を逃してしまうのです。

作戦は一時中断され、午後に再開。

今度はザイルそのものではなく、ザイルが岩に固定されている支点(ハーケン)の周辺や、岩と接している部分を狙う作戦に変更されました。

岩を砕き、その破片や衝撃でザイルを切断しようという狙いです。

そして午後1時過ぎ、ついに作戦は成功。最終的に消費された弾薬は1,300発に上りました。

銃撃作戦の概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 実施日 | 1960年9月24日 |

| 派遣部隊 | 陸上自衛隊 第1偵察中隊(相馬原駐屯地) |

| 銃撃地点 | 衝立岩正面 中央稜第二草付付近 |

| 標的までの距離 | 約140メートル |

| 使用火器 | M1ライフル、M1カービン、軽機関銃など計12丁 |

| 消費弾薬数 | 最終的に1,300発以上 |

銃撃による壮絶な遺体収容の現場

THE Roots・イメージ

銃弾がザイルを断ち切った瞬間、5日間も岩壁にぶら下がり続けていた遺体は、ついに重力に従って落下を始めました。

遺体は衝立岩の岩肌を何度も激しくバウンドし、跳ねながら、100メートル以上下の雪渓へと落ちていきました。

その一部始終は、自衛隊、警察、山岳会の仲間、そして100名を超える報道陣が見守っていました。

あまりにもむごい光景に、その場で目を背けたり、涙したりする仲間もいたといいます。

しかし同時に、これでようやく二人を故郷へ帰すことができるという、安堵の念も入り混じった複雑な空気が現場を支配しました。

落下した遺体は、麓で待機していた山岳会の仲間たちの手によって迅速かつ丁寧に収容され、翌25日、多くの関係者が見守る中、土合の慰霊塔前に安置されました。

映画館で上映された衝撃の動画

THE Roots・イメージ

この事件が、単なる登山界の悲劇に終わらず、広く国民的な記憶として刻まれた背景には、メディアの存在が大きく関わっています。

特に、テレビがまだ一般家庭に普及しきっていなかった当時、情報伝達の主役の一つは「ニュース映画」でした。

この銃撃による遺体収容の一部始終は、複数の映画会社によってフィルムに記録され、事件後すぐにニュース映画として編集されました。

そして、全国の映画館で本編映画の上映前に放映されたのです。

ザイルが撃ち抜かれる瞬間、そして遺体が岩壁を転がり落ちる生々しい映像は、観客に強烈なインパクトを与えました。

この衝撃的な動画が、谷川岳の「死の山」「魔の山」というブランドイメージを決定づけ、日本社会に深く浸透させる役割を果たしたのです。

魔の山に刻まれた遭難防止条例

THE Roots・イメージ

谷川岳の遭難死者数は突出しており、統計が開始された1931年(昭和6年)から2012年までの間に805名に達しています。

この数字は、世界の8000m峰14座の死者数の合計を上回り、「世界一遭難死者が多い山」としてギネス世界記録にも認定されました。(出典:ギネス世界記録)

→この谷川岳のギネス記録についてはガセネタの可能性が非常に高いです!

(参考記事:なぜ「谷川岳が世界一死者数が多い山としてギネス認定されている」というガセネタが拡散されるに至ったのか?)

この宙吊り事故は、そうした負の歴史に社会が正面から向き合う大きな転換点となりました。

個人の自己責任論だけでは済まされない状況に対し、ついに行政が動きます。

事件から7年後の1967年(昭和42年)、「群馬県谷川岳遭難防止条例」が制定・施行されました。

これは、登山という個人の自由な活動に、行政が安全確保のために一定の規制をかけるという、当時としては画期的な条例でした。

この条例の核心は、一ノ倉沢などの特に危険な岩場を「危険地区」として指定し、当該地区に立ち入る登山者に対して、事前に登山計画書を提出し、警察の指導員によるチェックと指導を受けることを義務付けた点にあります。

無届での登山には罰則も設けられました。

この条例の詳細は、現在も谷川岳の安全を管轄する群馬県のウェブサイトで確認できます。

この枠組みは、その後の日本の山岳遭難対策のモデルケースとなり、今日に至るまで谷川岳の安全登山の根幹を支えています。

まとめ:谷川岳の宙吊り事故が問いかけるもの

谷川岳宙吊り事故は、単なる一つの遭難事故として片付けられるものではありません。

それは、人間の挑戦と自然の厳しさ、仲間の絆、そして社会の責任が複雑に絡み合った、日本の登山史における象徴的な出来事です。

最後に、この記事で解説したポイントをまとめます。

- 1960年9月、谷川岳の最難関ルート「衝立岩」で2名の登山家が宙吊り状態で発見された

- 原因は先行者の滑落と推測され、発見時にはサスペンション・トラウマ等で既に死亡していた

- 当時の登山装備、特に「胴結び」は宙吊り状態に極めて脆弱だった

- 現場の地形の険しさと悪天候により、救助隊の接近は不可能だった

- 二重遭難のリスクを避けるため、山岳会と遺族の要請で銃撃によるザイル切断が決定された

- これは行政主導ではなく、登山コミュニティからの苦渋の決断であった

- 陸上自衛隊が出動し、約140mの距離から銃撃が行われた

- 作戦は難航を極め、最終的に1300発以上の弾丸が消費された

- ザイルが切断され、遺体は岩壁を落下した後に麓で待つ仲間によって収容された

- この壮絶な一部始終はニュース映画として記録され、全国の映画館で上映された

- 衝撃的な映像は、谷川岳の「魔の山」としてのイメージを社会に決定づけた

- 事件は遭難対策に関する社会的な議論を喚起し、行政が動くきっかけとなった

- 1967年に全国に先駆けて「群馬県谷川岳遭難防止条例」が施行された

- この条例は危険地区への登山届提出を義務付けるなど、遭難防止に大きく貢献した

- この事件は、極限状態における人命の尊厳とは何かを、今なお私たちに問いかけている

関連記事

yucon氏の遭難:1回目と2回目から考える登山者が知るべき教訓

なぜ漫画『岳』は心を揺さぶるのか?お得な読み方もネタバレなしで解説