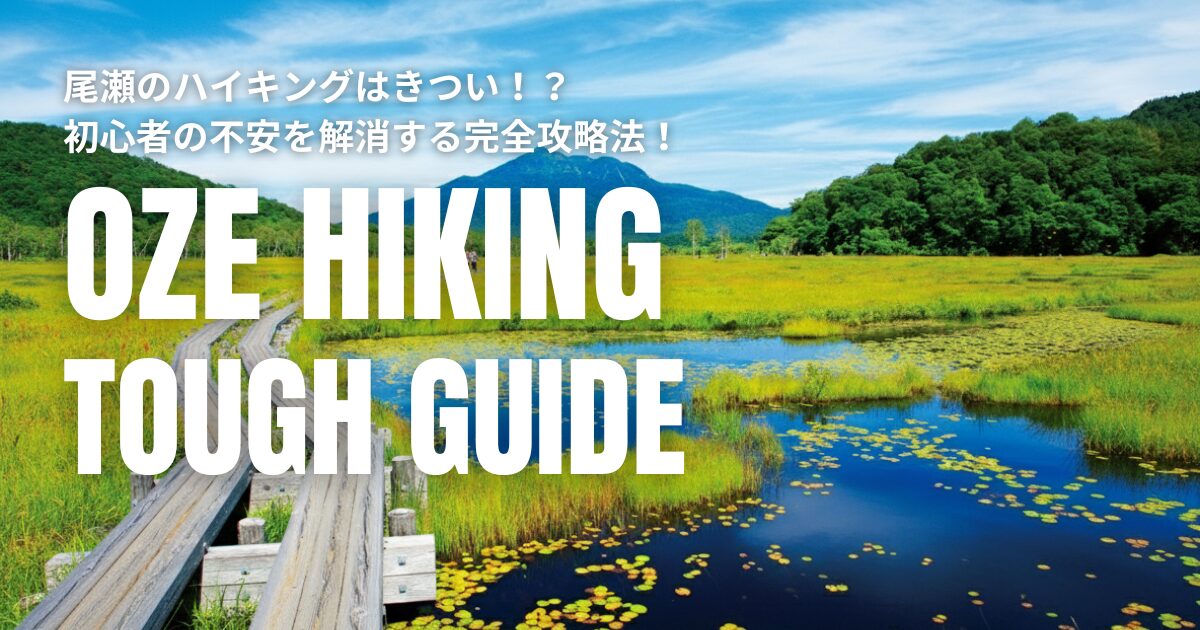

「いつかは行ってみたい」と憧れる、尾瀬のあの風景。

広大な湿原に続く一本の木道や、可憐に咲く高山植物は、まさに「楽園」そのものですよね!

でも、ワクワクしながら「尾瀬 ハイキング」と調べてみると、「きつい」という言葉が一緒に出てきて、ちょっと不安になりませんか?

特にハイキングが初めての方や体力に自信がない方、シニア世代の方なら、「私でも楽しめるかな…」と心配になってしまいますよね。

でも、安心してください!

結論から言えば、正しい準備さえすれば、尾瀬は誰にとっても最高の思い出を作ってくれる場所なんです。

尾瀬が「きつい」と感じられるのにはハッキリとした理由があり、それは全て対策可能です。

この記事では、その理由の分析から、あなたにピッタリのコース選び、失敗しない服装や持ち物の準備、日帰り計画に役立つ時間管理のコツ、便利なツアー情報、そして最も重要な安全のための注意点まで、

あなたの不安を「行ってみたい!」というワクワクに変えるための全てを、わかりやすく具体的にお伝えします!

- 「尾瀬はきつい」と言われる具体的な理由

- 初心者から高齢者まで楽しめるレベル別安心コース

- 失敗しない服装と必須持ち物のチェックリスト

- 日帰り計画やアクセス方法と注意点

尾瀬のハイキングがきついと言われる5つの理由

- 初心者が知るべき尾瀬の現実

- レベルに合ったコース選びが重要

- 失敗しない服装と三種の神器

- 特に注意したい滑る木道と天気

- 高齢者が安全に楽しむためのコツ

- 必須の持ち物と軽量化の工夫

初心者が知るべき尾瀬の現実

THE Roots・イメージ

多くの人が思い浮かべる尾瀬の風景は、テレビや写真でよく紹介される、どこまでも平坦な木道が続く「尾瀬ヶ原」のイメージでしょう。

しかし、そのイメージだけで訪れると、多くの初心者はハイキング開始直後から現実とのギャップに直面し、体力を消耗してしまいます。

結論として、尾瀬は穏やかな公園ではなく、標高1,400mを超える本格的な山岳地帯に位置する国立公園です。

特に、年間で最も利用者が多い群馬県側の鳩待峠(はとまちとうげ)登山口は、標高約1,591mの「峠」にあります。

ここから尾瀬ヶ原の入口である「山の鼻」(標高約1,400m)までは、約3.3kmの道のりで約200mの標高差を一気に下る、急な木道や石段の道からハイキングが始まります。

下り坂は一見楽に思えますが、実は太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)に大きな負担がかかります。

そして何より重要なのは、この道は帰りにそっくりそのまま登り返さなければならないということです。

ハイキングの終盤、疲労が蓄積した体でこの急坂を登るのは、想像以上に体力を消耗します。

この「行きは楽な下り、帰りはきつい登り」という一方通行の構造こそ、尾瀬ハイキングがきついと感じられる最大の要因なのです。

「楽園」のイメージと、山岳地帯である地理的な現実とのギャップを正しく認識することが、尾瀬攻略の鍵となります。

尾瀬の主要登山口は峠にあるため、「行きは下り、帰りは登り」が基本です!

行きの下りでペースを上げすぎず、膝への負担を抑えながら歩き、帰りの登りのための体力を温存することが非常に重要になります。

レベルに合ったコース選びが重要

THE Roots・イメージ

尾瀬ハイキングの成否は、自分の体力や経験、そして「何を見たいか」という目的に合ったコースを選べるかどうかで決まると言っても過言ではありません。

「きつい」と感じる人の多くは、情報収集が不十分なまま、自分のレベルに合わない長距離コースや難易度の高いコースを設定してしまっているケースが非常に多いのです。

幸い、広大な尾瀬には、初めて訪れる方から百名山を目指す登山経験者まで、多様なレベルに対応したコースが整備されています。

もし体力に全く自信がない、あるいは急な坂道を絶対に避けたいのであれば、福島県側の沼山峠(ぬまやまとうげ)から入山するコースが最適です。

このルートは、バスを降りてから尾瀬沼のほとりにあるビジターセンターまで、高低差がほとんどない緩やかな木道が続きます。

最も手軽かつ安全に、尾瀬の美しい湖畔風景や湿原の雰囲気を味わえる至極の入門コースとして絶大な人気を誇ります。

一方で、王道である鳩待峠からのコースも、歩く距離を調整することで難易度を自在にコントロール可能です。

例えば、日帰りの場合は尾瀬ヶ原を無理に一周しようとせず、中間の「牛首分岐」や景色の良い「竜宮十字路」で引き返す計画にすれば、歩行時間と体力的負担を大幅に減らしつつ、尾瀬ヶ原の雄大さを十分に満喫できます。

無理のない計画こそが、ハイキングを「きつい」思い出ではなく「楽しい」思い出にするための秘訣なのです。

どのコースを選ぶか本当に迷ったら、まずは最短・最楽と言われる沼山峠からの尾瀬沼コースを体験してみるのがおすすめです。

ここで山の空気や木道歩きに慣れ、自信をつけてから、次のステップとして尾瀬ヶ原に挑戦する、という段階的な計画も賢い選択ですよ。

レベル別おすすめコース比較

| コース名 | 主要登山口 | 往復距離の目安 | 所要時間の目安 | 難易度・主な対象者 |

|---|---|---|---|---|

| 尾瀬沼コース(大江湿原往復) | 沼山峠 | 約7km | 約3〜4時間 | ★☆☆☆☆ (初心者、高齢者、体力に不安な方) |

| 尾瀬ヶ原コース(牛首分岐往復) | 鳩待峠 | 約11km | 約4〜5時間 | ★★☆☆☆ (初心者、日帰り、ファミリー) |

| 尾瀬ヶ原周遊コース | 鳩待峠 | 約17km | 約6〜7時間 | ★★★☆☆ (日帰り健脚者、ステップアップしたい方) |

失敗しない服装と三種の神器

THE Roots・イメージ

「どんな服装で行けばいいのか分からない」というのも、特に初心者の方が抱える大きな不安の一つです。

尾瀬の気候は平地とは全く異なり、夏でも朝晩は冷え込み、天候も急変しやすいため、適切な服装選びがハイキングの快適性と安全性を大きく左右します。

まず、登山における「三種の神器」と呼ばれる3つの基本装備は、必ず専用のものを準備しましょう。

それは、「登山靴(トレッキングシューズ)」「レインウェア」「ザック(バックパック)」です。

特に靴は安全の要であり、普段履きのスニーカーは絶対に避けるべきです。

スニーカーはソールが柔らかく滑りやすいため、濡れた木道で転倒するリスクが高いだけでなく、足裏に地面の凹凸が直接伝わり、長時間の歩行で極度に疲労します。

足首を保護し、防水透湿性に優れ、衝撃を吸収する硬めのソールを持つミドルカット以上の登山靴を選んでください。

服装の基本戦略は「レイヤリング(重ね着)」です。これは、機能の異なる衣類を3層に重ねる考え方です。

- ベースレイヤー(肌着):肌に直接触れる層。汗を素早く吸い上げ、拡散させて体をドライに保つ役割。ポリエステルなどの化学繊維や、保温性と防臭効果に優れたメリノウール素材が最適。

- ミドルレイヤー(中間着):保温を担う層。フリースや薄手のダウンジャケット、化繊インサレーションなどがこれにあたります。行動中に暑くなったら脱ぎ、休憩中など寒い時に着ることで体温を調節します。

- アウターレイヤー(シェル):雨や風から体を守る最も外側の層。防水性と、内側の蒸れを放出する透湿性を兼ね備えたレインウェアがこの役割を果たします。

この3層を組み合わせることで、暑い、寒い、雨、風といったあらゆる状況に柔軟に対応できるのです。

服装での絶対的な注意点:綿(コットン)素材はNG

Tシャツやジーンズ、綿の靴下など、普段着で多用される綿素材は、登山では「死の素材」とまで言われることがあります。

その理由は、汗や雨で一度濡れると全く乾かず、気化熱によって猛烈な勢いで体温を奪い続けるためです。

これは夏場でも低体温症を引き起こす重大なリスクとなります。

肌着からズボン、靴下まで、必ず速乾性のある化学繊維かウール素材のものを選びましょう。

特に注意したい滑る木道と天気

THE Roots・イメージ

尾瀬の象徴であり、ハイカーの足元を支えてくれる木道。

これは湿原の貴重な植生を踏みつけから守るために不可欠な存在ですが、ひとたび条件が悪化すると、ハイカーにとって最も危険な箇所へと変貌します。

雨や朝露で濡れた木道は、「魔の木道」と形容されるほど、まるで氷の上のように滑りやすくなります。

実際に尾瀬で発生する事故の多くが、この木道での転倒による骨折や捻挫、打撲といった怪我です。

滑りにくいアウトソールを持つ登山靴を履くことは大前提ですが、それだけでは万全ではありません。

歩幅を小さく、急がず、足裏全体で木道を踏みしめるように意識して歩くことが転倒防止につながります。

また、トレッキングポール(ストック)を使用することでバランスが格段に取りやすくなり、同時に足腰への負担も軽減できるため、特に下り坂や長距離を歩く際には非常に有効なアイテムです。

もう一つの大きなリスクは、山の変わりやすい天気です。

標高1,400mを超える尾瀬では、麓の天気予報が晴れでも、午後になると急に雲が湧き、激しい雷雨に見舞われることも決して珍しくありません。

夏場でも天候が悪化すれば気温は10℃以下まで急降下することもあり、濡れた体に風が当たれば、深刻な低体温症に陥る危険性も伴います。

気象庁も山岳での気象リスクについて注意喚起している通り、山の天気予報は常にチェックし、たとえ快晴の予報であっても、上下セパレートタイプの高機能なレインウェアは必ずザックに入れておくべきです。

これは単なる雨具としてだけでなく、風を防ぎ体温の低下を防ぐ「防風・防寒具」としても、あなたの命を守る重要な役割を果たします。

高齢者が安全に楽しむためのコツ

THE Roots・イメージ

人生経験を重ね、時間にゆとりができたからこそ、尾瀬の素晴らしい自然をゆっくりと楽しみたいと考える方は多いでしょう。

高齢者の方が尾瀬を歩く上で最も注意すべきは、体力的な「きつさ」そのものよりも、一瞬の油断が大きな怪我につながりかねない「転倒のリスク」です。

転倒を最大限に防ぐためには、まず適切な装備が欠かせません。

足首を不意に捻ることを防ぎ、しっかりと固定してくれるハイカットの登山靴は、もはや必須装備と言えます。

そして、その効果をさらに高めるのがトレッキングポールです。

できれば一本ではなく両手に持ち、常に体を3点で支える「三点支持」を意識することで、歩行時の安定性が格段に向上します。

特に、濡れて滑りやすい木道や、凹凸のある石畳の道では絶大な効果を発揮します。

ただし、尾瀬の木道を傷つけないよう、先端には必ずゴムキャップを装着するのがマナーです。

歩き方にも、疲れにくく安全なコツがあります。

若い人のように大股で歩くと、重心がぶれてバランスを崩しやすく、無駄な体力も消耗します。

歩幅は意識的に小さくし、一歩一歩、足裏全体で確実に地面を踏みしめるようにゆっくり歩くことを心がけましょう。

周りのハイカーに追い抜かれても、全く気にする必要はありません。

自分のペースを維持することが、最後まで笑顔でハイキングを終えるための最も重要な鍵です。

コース選択においては、無理に鳩待峠ルートに挑戦するのではなく、前述した高低差の少ない「沼山峠から尾瀬沼」へのコースを選ぶのが、最も安全で賢明な選択と言えるでしょう。

こまめな休憩と栄養補給も忘れずに

高齢者の場合、自覚がないままに脱水症状やエネルギー不足(シャリバテ)に陥ることがあります。

これが集中力の低下を招き、転倒の間接的な原因になることも。

喉が渇く前、お腹が空く前に、30分〜1時間に一度は立ち止まり、水分や行動食を補給する習慣をつけましょう。

必須の持ち物と軽量化の工夫

尾瀬 ハイキング 持ち物

安全で快適なハイキングのためには、これまで解説してきた服装以外にも、いくつか必須となる持ち物があります。

しかし、あれもこれもと詰め込みすぎるとザックは重くなり、肩や腰に負担がかかって「きつい」と感じる直接的な原因になります。

「必要最低限」を基本とし、本当に必要なものだけを厳選して賢くパッキングすることが、疲労を軽減する上で非常に重要です。

必ずザックに入れたいものリスト

| アイテム | 具体的な内容とポイント |

|---|---|

| 飲料水と行動食 | 水分補給は喉が渇く前にこまめに行うのが鉄則。水やお茶を最低1リットルは用意しましょう。行動食は、休憩時にすぐエネルギーになるチョコレートやナッツ、ドライフルーツ、塩分補給のための塩飴などがおすすめです。 |

| 地図 | 尾瀬の大部分は携帯電話の電波が圏外です。スマートフォンの地図アプリに頼る場合は、必ず事前にオフラインで使える地図をダウンロードしておきましょう。紙の地図とコンパスがあればさらに安心です。 |

| 小銭(100円玉) | 尾瀬の公衆トイレは、し尿処理などの維持管理費としてチップ制(1回100円程度)となっています。いざという時に困らないよう、100円玉を多めに用意しておきましょう。 |

| ゴミ袋 | 「来た時よりも美しく」が山の基本マナー。「ゴミはすべて持ち帰り」が尾瀬の鉄則です。食料の包装など、自分が出したゴミを入れる袋は必ず持参してください。 |

| クマ鈴・クマ対策グッズ | 尾瀬はツキノワグマの生息地です。不意の遭遇を避けるため、音を出して人間の存在を知らせることが最も重要です。クマ鈴をザックにつける、時々会話をするなどを心がけましょう。(参考:環境省「クマに注意!-クマとの共存を目指して-」) |

| ヘッドランプ | 日帰りでも万が一の行程遅延やトラブルに備え、必ず携帯すべき装備です。スマートフォンライトの代用は電池消耗が激しいため避けましょう。 |

| 健康保険証・マイナンバーカード | 万が一の怪我や体調不良で医療機関にかかる場合に備えて、財布などに入れておくと安心です。 |

ザック(バックパック)の選び方とパッキング

日帰りや山小屋泊であれば、容量20〜35リットル程度のザックが大きすぎず小さすぎず適切です。

選ぶ際に最も重要なのは、自分の背中の長さに合った、体にフィットするものを選ぶこと。購入時は必ず店員さんに相談し、実際に背負ってみましょう。

パッキングの際は、重いものを背中側の上部に置くと重心が安定し、軽く感じられます。

ウエストベルトとチェストストラップをしっかり締めると、荷重が肩だけでなく腰にも分散され、疲労が大幅に軽減されます。

「尾瀬のハイキングはきつい」を克服する計画術

- 時間管理が成功の鍵を握る

- 日帰りハイキングのモデルプラン

- バスツアーを利用するメリット

- マイカーアクセスと規制情報

- 準備で「尾瀬ハイキングきつい」は変わる

時間管理が成功の鍵を握る

THE Roots・イメージ

広大な尾瀬では、地図上の距離感と実際に歩いた時の体感時間が大きく異なることがよくあります。

特に、美しい景色に足を止めて写真を撮ったり、ゆっくり休憩したりする時間を考慮に入れると、標準的なコースタイムを大幅に超えてしまうことも珍しくありません。

この時間の見積もりの甘さが、「きつい」と感じるだけでなく、帰りのバスに乗り遅れるといった最悪の事態を引き起こす原因となります。

登山における時間管理の鉄則は、「早出早着(はやではやちゃく)」です。

山の天気は午後になると崩れやすくなるため、早朝に出発し、日が傾く前の早い時間に下山するのが最も安全です。

日帰りの場合は、どんなに遅くとも午前8時までには登山口から歩き始めるのが理想です。

事前に公益財団法人 尾瀬保護財団の公式サイトなどで信頼できるコースタイムを調べ、その時間に休憩や昼食、写真撮影の時間を十分に加えた、余裕のある行動計画を立てましょう。

一般的に、地図に記載されているコースタイムは休憩を含まない時間であり、初心者の場合はその1.2倍から1.5倍の時間を見積もっておくと安心です。

そして、ハイキング中は常に計画通りに進んでいるかを確認し、もし予定より大幅に時間がかかっている場合は、目的地を目前にしても途中で引き返したり、ルートを短縮したりする「引き返す勇気」が何よりも重要です。

尾瀬のハイキングは、体力を競うレースではありません。

冷静な判断力と厳格な時間管理能力こそが、安全に楽しむための必須スキルなのです。

「せっかくここまで来たんだから、あと少しだけ…」という気持ちは痛いほど分かります。

でも、その「あと少し」が大きなトラブルにつながることも。

山は逃げません。

また次に来る楽しみを残しておく、くらいの気持ちの余裕を持つことが大切ですよ。

日帰りハイキングのモデルプラン

THE Roots・イメージ

ここでは、最も利用者数の多い鳩待峠からの日帰りハイキングを成功させるための、具体的なタイムスケジュールのモデルプランを紹介します。

特に重要なのは、登山口までのアクセス時間と、帰りのバスの時間という「制約」から逆算して行動を組み立てることです。

鳩待峠発・尾瀬ヶ原満喫日帰りプラン(一例)

- 〜7:30:麓の戸倉駐車場に到着・準備

マイカーの場合、この時間までに到着するのが理想。トイレを済ませ、シャトルバスのチケットを購入。ハイキングシューズに履き替え、準備運動をしてバスを待ちます。 - 8:00:鳩待峠(標高1,591m)からハイキング開始

バスで約30分、鳩待峠に到着。ここでもトイレを済ませ、いよいよスタート。最初は急な下りなので、慎重にペースを抑えて歩き始めます。 - 9:00:山の鼻(標高約1,400m)に到着

尾瀬ヶ原の入口に到着。ビジターセンターで最新の開花情報やクマの目撃情報を必ず確認しましょう。ここから先は平坦な木道が始まります。 - 9:30〜13:30:尾瀬ヶ原を自由に散策

目的地を体力に合わせて設定します。初心者なら「牛首分岐」までの往復(約1時間半)、もう少し歩けるなら「竜宮十字路」までの往復(約2時間半)が目安。景色の良い木道に腰掛けて、持参したお弁当で昼食をとるのが尾瀬の醍醐味です。 - 15:00:山の鼻に戻り、最後の休憩

鳩待峠への最後の登りに備え、しっかりと休憩し、エネルギー補給をしましょう。ここからが最後の頑張りどころです。 - 16:00:鳩待峠に到着・下山

無事、登山口に戻ってきました。着替えを済ませ、シャトルバスで戸倉駐車場へ。

最重要ポイント:最終バスの「1本前」を目指す

鳩待峠から戸倉駐車場へのシャトルバスの最終便は、シーズンにもよりますが通常16:40頃です。

この最終便を目標に行動計画を立てると、少しの遅れやトラブルがあった場合に対応できません。

心と時間に絶対的な余裕を持つためにも、最終の1本前のバス(16:00頃)に乗ることを目標に計画を立てましょう。

バスツアーを利用するメリット

THE Roots・イメージ

「登山口までのアクセスが複雑で不安」「長距離の運転は疲れるから避けたい」という方にとって、バスツアーは非常に便利で合理的な選択肢です。

特に首都圏からは多くの旅行会社が日帰りや宿泊型のツアーを一年を通して催行しており、ウェブサイトから手軽に申し込むことができます。

バスツアーを利用する最大のメリットは、何と言ってもその手軽さと効率性です。

自宅の近くの集合場所から登山口まで、乗り換えなしで直行できるため、複雑な公共交通機関の時刻表を調べる手間や、マイカー規制のための駐車場探し、シャトルバスへの乗り換えといった煩わしさから解放されます。

特に人気が高いのは、金曜の夜などに出発し、夜行バスで移動することで、翌日の早朝からたっぷりとハイキング時間を確保できる「夜発日帰り(車中泊)ツアー」です。

ハイキング後に温泉入浴がセットになっているプランが多く、疲れた体をリフレッシュしてから帰路につけるのも大きな魅力と言えるでしょう。

もちろん、メリットばかりではありません。

集合時間が厳守であるため、自分のペースで時間を自由に使いにくい点や、単独で個人手配するのに比べて費用が割高になる可能性などがデメリットとして挙げられます。

それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、自分の旅のスタイルに合った方法を選ぶことが大切です。

こんな人にはバスツアーがおすすめ!

- 登山初心者:面倒なアクセス計画を専門家にお任せできるので安心。

- 車の運転が苦手な方・ペーパードライバー:慣れない山道の運転や駐車場の心配が不要。

- 一人で参加したい方:一人参加のプランも多く、同じ目的を持つ仲間と出会えることも。

- 時間を有効活用したい方:夜行バスプランなら、睡眠時間を移動に充てて現地滞在時間を最大化できる。

マイカーアクセスと規制情報

THE Roots・イメージ

好きな時間に移動でき、荷物の運搬も楽なマイカーでのアクセスは、自由度が高く非常に魅力的です。

しかし、尾瀬ではその貴重な自然環境を保護し、交通渋滞を緩和するため、年間を通して厳しい交通規制が敷かれています。

このルールを事前に理解しておかないと、「登山口までたどり着けない」という深刻な事態に陥ってしまいます。

主要なハイシーズン中(例年5月下旬〜10月中旬頃)、鳩待峠(群馬県側)や沼山峠(福島県側)といった主要な登山口まで、自家用車で直接乗り入れることはできません。

全ての自家用車は、麓にある指定の大型駐車場に車を停め、そこから登山口までは有料のシャトルバスや乗合タクシーに乗り換える必要があります。

これは尾瀬の自然を守るための重要なルールですので、必ず遵守しましょう。

主要な駐車場と乗り換えの詳細

- 鳩待峠方面(群馬県側)へアクセスする場合:

関越自動車道・沼田ICから約1時間、戸倉(とくら)地区にある「尾瀬第一駐車場」「尾瀬第二駐車場」などを利用します。駐車料金(普通車1日1,000円程度)とは別に、そこから鳩待峠までのシャトルバスまたは乗合タクシーの料金(片道大人1,300円程度 ※2024年情報)が必要です。 - 沼山峠方面(福島県側)へアクセスする場合:

東北自動車道・西那須野塩原ICなどから、御池(みいけ)駐車場を目指します。駐車料金(普通車1回1,000円程度)とは別に、そこから沼山峠休憩所までのシャトルバスの料金(片道大人800円程度 ※2024年情報)が必要です。

最重要:規制期間や料金は必ず公式サイトで最新情報を確認!

マイカー規制の具体的な期間や、シャトルバスの運行時間、各種料金は、その年の積雪状況や社会情勢によって変動する可能性があります。

計画を立てる最終段階で、必ず公益財団法人 尾瀬保護財団の公式サイト「アクセス情報」ページなどで、最新かつ正確な情報を確認してください。

準備で「尾瀬ハイキングきつい」は変わる

THE Roots・イメージ

これまで見てきたように、尾瀬のハイキングが「きつい」と言われるのには、確かに理由があります。

しかし、それは決して乗り越えられない壁ではありません。

その「きつさ」の正体は、急な高低差、滑りやすい木道、変わりやすい天候、そして時間と距離の過小評価といった、全てが予測可能で対策可能な要因から成り立っています。

この記事で解説したポイントを一つひとつ丁寧に実践することで、あなたの不安は自信へと変わり、尾瀬の旅は忘れられない素晴らしい体験になるはずです。

- 尾瀬は楽園のイメージだが本格的な山岳地帯であると心得る

- 「きつい」の正体は予測可能で対策できる要因から成る

- 主要な登山口は峠にあり帰路は登りになることを覚悟する

- 自分の体力と経験に合ったコース選びが最も重要

- 初心者や体力に不安なら沼山峠コースが断然おすすめ

- 登山の三種の神器(登山靴・レインウェア・ザック)は必ず揃える

- 服装は綿素材を避け速乾性素材でのレイヤリングを徹底する

- 濡れた木道は非常に滑りやすく転倒に最大限注意する

- トレッキングポールは安定性向上と疲労軽減に絶大な効果を発揮する

- 山の天気は急変する前提で雨対策と防寒対策は万全に行う

- 時間に余裕を持った「早出早着」の行動計画を立てる

- 計画に遅れが生じたら無理せず引き返す勇気を持つ

- マイカー利用の場合は事前の交通規制チェックが不可欠

- ゴミは全て持ち帰りクマ鈴を携帯し自然への敬意を忘れない

- 正しい準備と計画で「きつい」は心地よい達成感に変わる

関連記事

雲取山の日帰り登山はきつい?つまらない?魅力と攻略法を徹底解説!

ハイキングの服装はユニクロで!選び方とおすすめアイテムを解説!