こんにちは!THE Roots運営者のPIGPIGです!

山登りが大好きな皆さんも、北アルプスの名峰・白馬岳には一度は憧れたことがあるんじゃないでしょうか?

私もあの美しい大雪渓を見るとテンションが上がっちゃうんですが、実は2006年には、今の登山界の安全基準を大きく変えるような悲しい出来事が重なった年でもあるんです。

当時の現場で一体何が起きたのか、そしてなぜプロのガイドが同行していたのに防げなかったのか、という点が気になりますよね。

この記事では、低体温症の恐ろしさや、後の裁判でも大きな議論を呼んだガイドの責任、さらには現場となった清水尾根のルート特性についても、私なりの視点で詳しくまとめてみました。

当時の気象条件や装備の不備を振り返ることで、私たちがこれから山を楽しむための大切なヒントが見えてくるはずです。

特に、5名いたツアー客のうち4名が死亡するという最悪の結末に至った経緯を、時系列で詳細に振り返ることで、私たちがこれから山を楽しむための大切なヒントが見えてくるはずです。

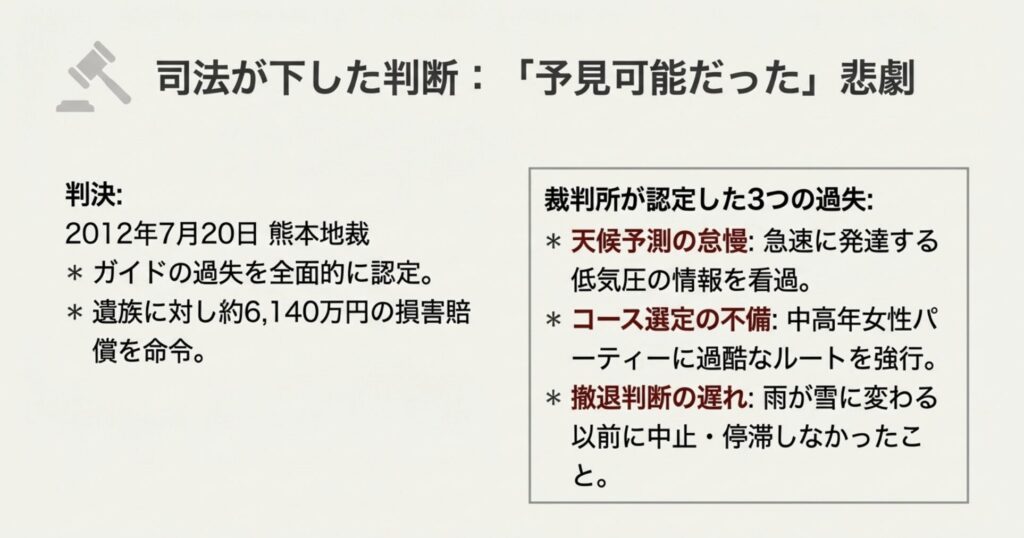

熊本地裁での判決内容は、今後のガイド登山の在り方を左右する非常に重要なポイントなので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

一緒に安全について考えていきましょう。

- 2006年10月に白馬岳で発生した公募ガイドツアー大量遭難の全行程

- 標高差2000メートルを超える清水尾根の過酷さとメンバー構成の実態

- 雨が雪へと変わり低体温症がパーティーを蝕んでいった10月7日の詳細

- 熊本地裁での判決が日本の登山界に突きつけたガイドの法的責任と義務

2006年の白馬岳遭難事故を時系列で追う悲劇の記録

🐽:ここからは、時計の針を2006年の10月へと戻してみましょう。

当時、北アルプスでは何が起き、なぜ経験豊富なガイドが同行していながら、これほどまでの惨事となってしまったのか。

その引き金となったのは、単なる悪天候だけではありませんでした。

ツアーの計画段階から当日の判断、そして極限状態での人間模様まで、事実を一つずつ繋ぎ合わせて検証していきます。

祖母谷温泉から始まった運命の5泊6日縦走計画

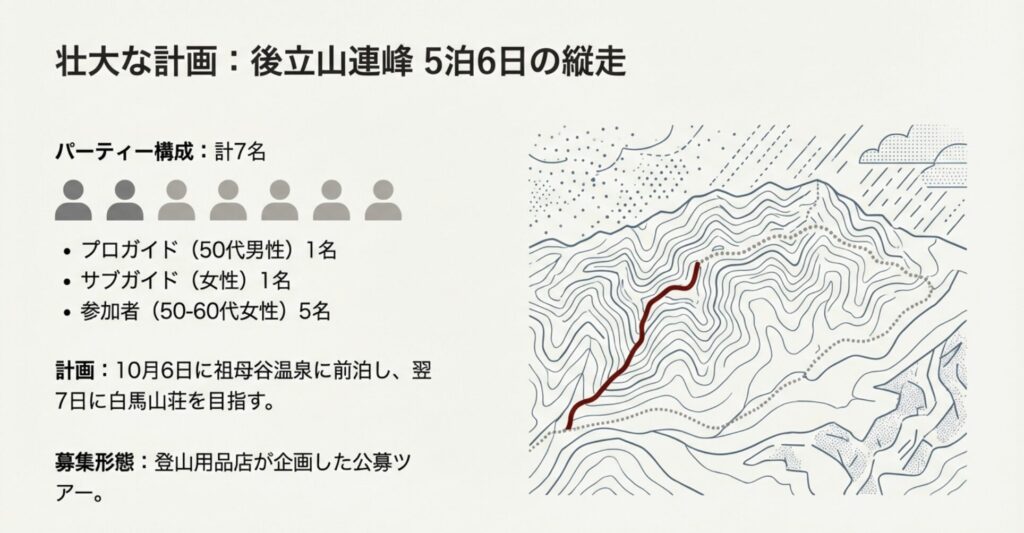

この物語の始まりは、2006年10月6日、富山県側の深い谷の底にある「祖母谷(ばばだに)温泉」でした。

参加したのは、熊本県や福岡県からやってきた50代から60代の女性登山者5名。

彼女たちは決して初心者ではなく、ある程度の経験を積んだ方々でした。

彼女たちを率いたのは、福岡県大牟田市の50代男性ガイド。

さらに女性のサブガイドが1名加わった、計7名のパーティーです。

このツアーは、地元の登山用品店を通じて募集された「公募ツアー」でした。

当時の登山ブームの真っ只中、プロに引率してもらえる安心感は、参加者にとって何よりも代えがたいものだったに違いありません。

一行の計画は、5泊6日という非常に長い期間をかけて、後立山連峰を縦走するという壮大なものでした。

初日は祖母谷温泉に宿泊し、翌日に一気に白馬岳の頂上直下にある白馬山荘を目指すというスケジュールです。

しかし、この初日の夜の時点で、すでに不穏な空気が漂っていました。

ガイドは山小屋で天気予報を確認していましたが、翌日の天候が急速に悪化すること、そして「台風並みに発達した低気圧」が接近していることを、完全には予測できていなかったと言われています。

ここが、最初の、そして最大の分岐点となってしまいました。

山での一晩は、下界とは比べ物にならないほど劇的に状況を変えてしまうんです。

標高差2000メートルの難所である清水尾根の特性

一行が挑もうとしていた「清水尾根(しょうずおね)」というルート。

皆さんはここを歩いたことはありますか?実は私も調べてみて驚いたんですが、ここは北アルプスの中でも屈指の「健脚コース」なんです。

スタートの祖母谷温泉は約760メートル。目指す白馬山荘は約2,832メートル。

🐽:その差、なんと2,000メートル以上!

これを一日で登り切るというのは、相当な体力自慢でもハードな行程です。

ましてや、50代から60代の中高年女性パーティーにとっては、余裕があるとは言い難い、むしろかなりタイトな計画だったと言わざるを得ません。

さらにこの清水尾根には、恐ろしい特徴があります。

それは、登り始めたら最後、稜線に出るまで有人小屋が一つもなく、万が一の時に逃げ込める場所が極めて限られているということです。

一応、途中に無人の避難小屋はありますが、そこを過ぎてしまえば、後は吹きさらしの急登が続くのみ。

この「エスケープルートの欠如」という地理的要因が、天候悪化時にパーティーを文字通り袋小路に追い込んでしまいました。

山岳関係者からも「このルートを中高年が一日で登るのは、天候が良くても厳しい」という声が上がっていたほどです。

🐽:無理な計画は、トラブルが起きた際にその被害を何倍にも膨らませてしまう、という典型的な例ですね。

清水尾根は、北アルプスの奥深さを味わえる素晴らしいルートですが、標高差2,000mの直登は肉体への負荷が非常に高いです。

特に重い荷物を背負った縦走の場合、自分の体力だけでなく、予備日を含めた慎重なプランニングが不可欠です。

2006年10月7日早朝の小雨の中での出発判断

運命の日、10月7日の午前5時10分。

祖母谷温泉の外は、しとしとと小雨が降っていました。もしあなたがガイドだったら、ここでどんな決断を下しますか?

「せっかく九州から来たんだし、行けるところまで行こう」という誘惑に駆られるかもしれません。実際に、ガイドはこの時、出発を決断しました。

2年前の同時期、同じように雨の中を歩いて無事に登り切ったという成功体験が、彼の背中を押してしまったのかもしれません。

しかし、これこそが「正常性バイアス」の罠だったんです。

この日の天候悪化は、2年前のそれとはレベルが違いました。

急速に発達した低気圧が日本海を北上し、真冬並みの寒気を引き連れてきていたんです。

雨は止む気配を見せず、パーティーは標高差2,000メートルの過酷な登りに突入しました。

濡れた衣服は、体温を奪う最大の敵です。

🐽:この時点で、一行の運命はすでに決まっていたのかもしれません…

早朝の雨は、単なる雨ではなく、これから始まる「氷の世界」への序章に過ぎなかったのです。

プロの現場判断がいかに重いか、そして「やめる勇気」がいかに大切かを、この出発シーンは物語っています。

避難小屋通過後に雨が雪へと変わった運命の分岐点

午前10時頃、一行は清水尾根の途中にある避難小屋を通過しました。

この時点でもまだ雨でしたが、気温は確実に下がり続けていました。

そして高度を稼ぐにつれ、雨は「あられ」になり、やがて完全な「雪」へと変わりました。

10月上旬の山で雪?と思うかもしれませんが、標高2,500メートルを超えれば、それは日常茶飯事なんです。

しかし、冬山装備を持っていない秋山ツアーにとって、この変化は死神の訪れに等しいものでした。

雨でびしょ濡れになったウェア。そこに雪が降り積もり、気温は氷点下へと突入。ウェアが凍りつき、体温は加速度的に奪われていきます。

パーティーの歩行速度はガタ落ちし、予定していたタイムから大幅に遅れ始めました。

それでもガイドは「山荘まで行けば助かる」と考え、前進を続けました。

しかし、冷たい水分と寒風が合わさることで、メンバーの体内では「低体温症」が静かに、しかし確実に進行していたんです。

もしこの避難小屋で停滞するという決断ができていれば、結果は違っていたかもしれません。

でも、人間、極限状態に近づくほど、冷静な「引き返し」の判断ができなくなってしまうんですよね。

🐽:このサイト「THE Roots」の記事をご覧になっている皆様なら、撤退という決断がどれだけ大事かわかりますよね。

気象遭難と低体温症の恐ろしさといえば、北海道のトムラウシ山で起きた事故も決して忘れてはいけません。

生存者の証言から学ぶ「極限状態での判断の重さ」を知っておくことは、自分自身の命を守る大きな盾になりますので、ご興味のある方はトムラウシ山遭難事故とモンベル伝説の真相を生存者の証言から解説の記事も合わせて読んでみてください。

稜線の吹きさらしで一行を襲った視界ゼロの猛吹雪

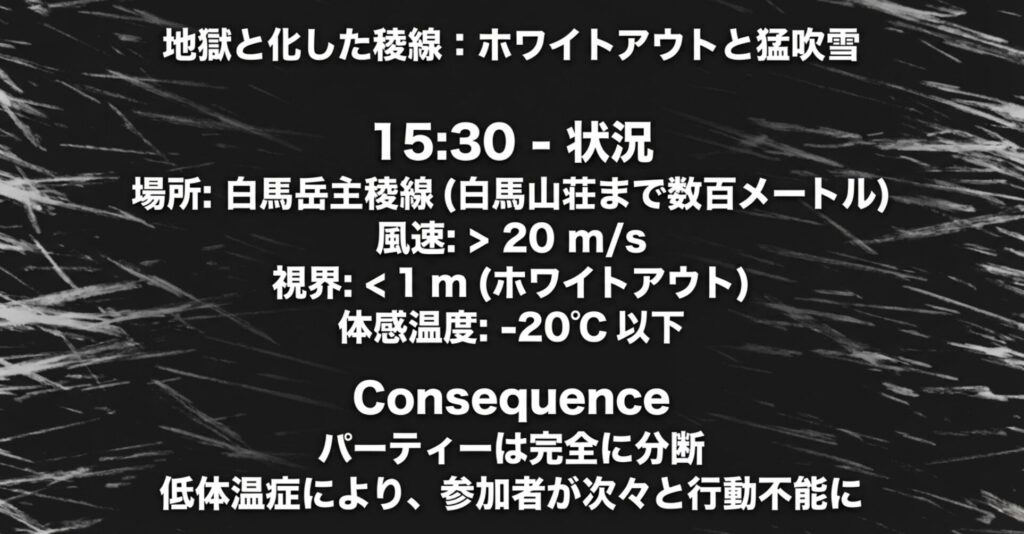

午後3時半頃、ついに一行は清水尾根を登り切り、白馬岳の主稜線へと飛び出しました。

しかし、そこで待っていたのは、安堵ではなく「地獄」でした…

風速20メートルを超える暴風雪。1メートル先も見えないほどのホワイトアウト。

遮るもののない稜線では、風が牙を剥き、登山者たちを叩きつけます。

眼鏡は凍りついて視界を遮り、参加者たちは互いの姿を確認することすら困難になりました。

この時の体感温度は、マイナス20度を下回っていたと推測されます。濡れきった体にとって、この寒風は文字通り「致命傷」でした。

意識が朦朧とし、足元がふらつく参加者たち。

ガイドも必死に鼓舞し、一人を背負ってでも山荘へ辿り着こうとしましたが、自然の猛威はその努力をあざ笑うかのようにパーティーをバラバラに引き裂いていきました。

目指す白馬山荘は、直線距離にすればほんの数百メートルの距離。しかし、その「わずかな距離」が、エベレストの頂上よりも遠く感じられたはずです。

ホワイトアウトの中での数時間は、彼らにとって永遠のような苦しみだったに違いありません。

| 時刻 | 場所・状況 | 気象・体調の変化 |

|---|---|---|

| 05:10 | 祖母谷温泉を出発 | 小雨。まだ余裕がある状態。 |

| 10:00 | 避難小屋を通過 | 本降りの雨。衣類が濡れ始める。 |

| 午後 | 清水尾根中腹〜上部 | 雨が雪へ。気温が氷点下に急降下。 |

| 15:30 | 稜線(吹きさらし) | 猛吹雪。ホワイトアウト。低体温症の兆候。 |

| 夕方〜夜 | 白馬山荘手前 | 行動不能。パーティー分断。4名が倒れる。 |

低体温症が奪った意識と姉妹が交わした最期の会話

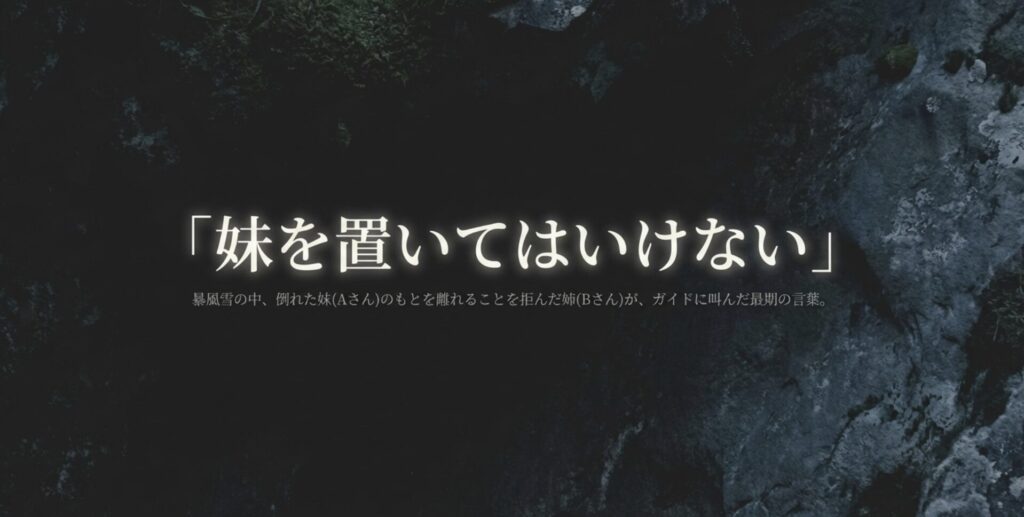

この事故で最も人々の心を傷めたのが、姉妹で参加していたAさん(当時61歳)とBさん(当時55歳)の最期です。

暴風雪の中、妹のAさんがついに力尽き、雪の上に倒れ込みました。

ガイドは、少しでも生存の可能性を繋ぐため、まだ意識のあった姉のBさんを抱き上げ、無理矢理にでも山荘へ連れて行こうとしました。

しかし、Bさんはその手を振りほどき、こう叫んだそうです。

「妹を置いてはいけない」

その言葉を最後に、二人は雪の中に消えていきました。

低体温症の末期には、激しい震えが止まり、逆に脳が「暑い」と錯覚して服を脱ぎ捨ててしまう「矛盾脱衣」という現象が起きることもあります。

意識が混濁し、もはや現実と夢の境目も分からなくなる。

そんな極限状態でも、彼女たちが最期まで家族としての絆を守ろうとした事実は、あまりにも切なく、重い教訓を残しました。

パーティーの結束が崩壊し、個人の尊厳だけが残された瞬間。

🐽:山というフィールドが持つ、冷徹なまでの厳しさを象徴するエピソードです。

私たちはこの悲劇を、単なる美談としてではなく、防ぐべきだった事故として記憶に刻まなければなりません。

救助の難航とあまりにも無念な発見状況

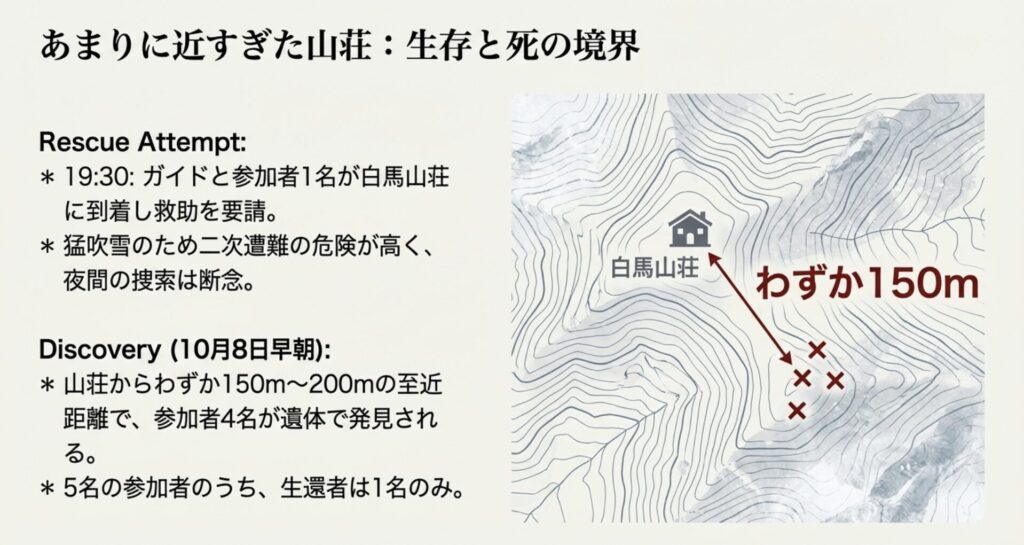

山荘まであと一歩という場所で、パーティーは完全に崩壊しました。

メインガイドは、自力歩行が困難になった参加者1名を必死に抱え、午後7時半頃にようやく白馬山荘へ駆け込み救助を求めました。

しかし、外は猛烈な暴風雪。

山荘スタッフも即座の捜索を試みましたが、二次遭難の危険があまりに高く、夜間の救助活動は断念せざるを得ませんでした。

残されたメンバーたちは、氷点下の暴風が吹き荒れる稜線上で、一晩中身を寄せ合うことすらできず、散り散りになって力尽きていったのです。

翌10月8日の早朝、天候がわずかに回復した隙を突いて捜索隊が出動しました。

そこで発見されたのは、あまりにも凄惨な光景でした。

山荘からわずか150メートルから200メートルほどの至近距離に、参加者4名が息絶えて横たわっていたのです。

Aさん、Bさんの姉妹は寄り添うように倒れているのが発見されました。

5名いた参加者のうち、生還できたのはガイドと共に山荘に辿り着いた1名のみ。

残る4名は、暖かな山荘の明かりを目前にしながら、低体温症によってその命を散らしました。

この「あと数百メートル、あと数十分」というわずかな差が、生死を分ける冷酷な現実を突きつけたのです。

2006年の白馬岳遭難事故で問われた法的責任

この事故は、単なる山の不幸として片付けられることはありませんでした。

プロのガイドが引率していたという事実、そして回避できたはずの気象判断ミス。

これらが複雑に絡み合い、日本の司法が登山ガイドの「責任」を定義する歴史的な転換点となったのです。

熊本地裁が認めたガイドの予見可能性

2012年7月20日、熊本地裁は亡くなった参加者の遺族がガイドを相手取った損害賠償請求訴訟において、ガイドの過失を全面的に認め、約6,140万円の支払いを命じる判決を下しました。

最大の争点は、「あの猛吹雪は予測できたのか?」という点です。

裁判所は、気象庁が発表していた気圧配置図(出典:気象庁公式サイト)などの客観的データに基づき、プロであれば急速な天候悪化と冬型への移行は予測可能であったと断じました。

これは「予見可能性」という法的な責任を明確に認定した、登山界に激震を走らせる判決でした。

- 天候予測の怠慢:急速に発達する低気圧の情報を見落としたこと。

- コース選定の不備:体力の劣る中高年女性に過酷な清水尾根を強行させたこと。

- 撤退判断の遅れ:午前中の時点で停滞や中止を選択しなかったこと。

実は、「ガイド登山の責任とリスク」という意味では、世界最高峰のエベレストでも同じように大きな議論を呼んだ大事件があるんです。

1996年のエベレスト大量遭難の真実!原因と生存者から学ぶ教訓の記事も合わせて読んでおくと、山でのプロの役割についてもっと深く考えさせられるかもしれません。

商業ツアーにおけるガイドの情報収集義務

この判決以降、登山ガイドに求められる「プロの仕事」の定義は劇的に変わりました。

「経験上、大丈夫だと思った」という主観的な判断は、法廷では通用しません。

今のガイドさんたちが、入山前から専門的な気象サイトを駆使し、500hPaの寒気の動きまで執拗にチェックするのは、この2006年の教訓が根底にあるからなんです。

情報収集義務を怠ることは、そのまま法的責任に直結する。

プロに支払われるガイド料には、登頂のサポートだけでなく、こうした高度なリスク管理と、万が一の際の「責任」が含まれているという認識が定着しました。

自己責任論を排した歴史的な損害賠償判決

よくネット上では「山は自己責任だろ」という声を聞きますが、商業ツアーにおいてはその理屈は通用しないことがこの裁判ではっきりと示されました。

裁判所は「素人である参加者はプロのガイドを全面的に信頼しており、自ら安全判断を下すことは期待できない」という立場をとりました。

🐽:つまり、契約に基づいて客の命を預かる以上、安全確保の責任は100%主催者側にあるということです。

この判決は登山だけでなく、カヌーやスキーなどのアウトドア業界全体に影響を与え、「自己責任」という言葉を隠れ蓑にした杜撰な運営を許さない社会的な基準を作りました。

中高年登山ツアーに潜む構造的な安全管理

当時の「中高年登山ブーム」が生んだ歪みも、この事故の背景にありました。

憧れの北アルプスに登りたいという客側の強い要望と、それに答えたい、あるいは利益を上げたいという主催者側の思惑。

清水尾根という、若者でも音を上げるような過酷なコースに、十分なトレーニングも積んでいない中高年女性を連れて行くこと自体、構造的な欠陥があったと言わざるを得ません。

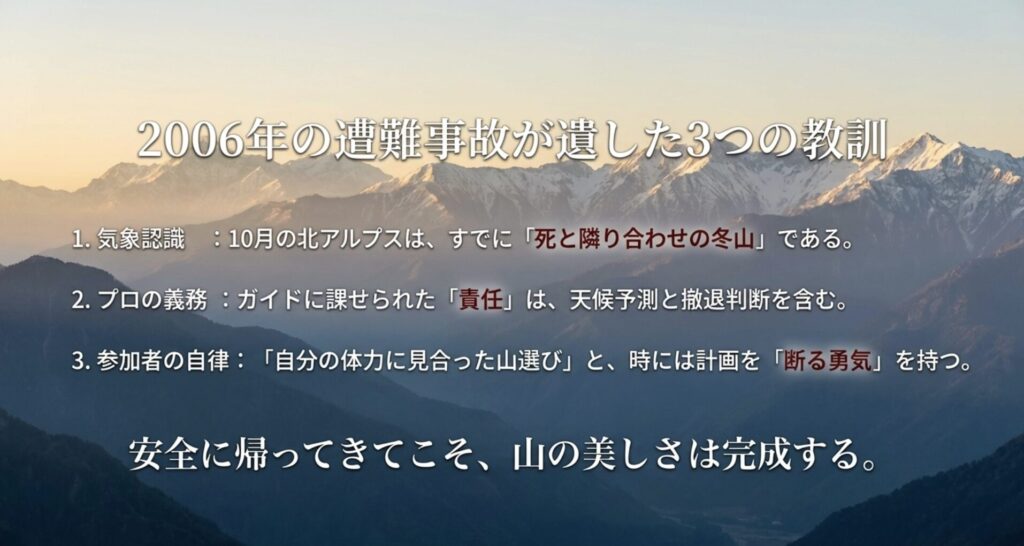

「自分の体力に見合った山選び」という基本を忘れ、プロに依存しきってしまう危うさ。

この事故は、私たち利用者側にも、正しい自律心と「断る勇気」を持つことの大切さを教えてくれています。

SNSの普及で「映える景色」を求めるあまり、実力を超えた登山に挑戦する人が後を絶ちません。

2006年の白馬岳で起きた悲劇は、決して過去の話ではないんです。

🐽:装備が不十分なまま秋山に入る怖さを、もう一度自分に言い聞かせてください。

白馬岳 遭難事故 2006から学ぶ山の教訓

さて、ここまで2006年の白馬岳遭難事故について詳しく見てきましたが、いかがでしたでしょうか?

この事故が私たちに遺してくれた教訓は、今もなお色褪せることなく、登山のバイブルとして生き続けています。

10月の北アルプスはすでに「死と隣り合わせの冬山」であるという冷厳な事実。

そして、プロのガイドに課された責任の重さと、参加者が持つべき自律的な安全意識。

これらは、私たちが山を楽しむための絶対的な土台です。

安全に帰ってきてこそ、山の美しさは完成するんです。

皆さんも、どうか安全で素晴らしい山行を楽しんでくださいね。

🐽:それでは、また「THE Roots」でお会いしましょう!

※本記事は、公開されている報道資料、裁判記録、及び気象データを基に、一般的な安全啓発を目的として執筆しております。

個別の事案の詳細や法的見解については、専門家にご相談いただくか、公的な記録をご確認ください。

また、山の状況は常に変化します。

実際の登山にあたっては、最新の気象情報や現地の状況を必ず確認し、自己の責任において慎重な判断を行ってください。