「もしもエベレストが噴火したら…」

真の男であれば、人生で一度は必ず考えるといってもいい、壮大な疑問ではないでしょうか?

世界最高峰の山がもし噴火すれば、その影響は私たちの想像を遥かに絶する事態になりそうです…

しかし、そもそも「エベレストの噴火」という現象は、科学的に起こり得るのでしょうか?

この記事では、まずエベレストの噴火の可能性について、地質学的な観点から徹底的に解説します!

しかし、結論から言うとエベレストは火山ではないので噴火はしません!!笑

では、なぜエベレストは火山ではないのか?その決定的な証拠はどこにあるのか?

そして、ヒマラヤ山脈の成り立ちに関わる、地球規模のプレート運動について詳しく見ていきましょう!

あわせて、本当の世界一の火山とはどのようなものかをご紹介します。

その上で、本記事の後半では「もしエベレストが噴火したらどうなるのか?」という、壮大な仮説的思考実験を行います。

そのシナリオで想定される巨大ラハール(火山泥流)や火山の冬といった地球規模の壊滅的な影響、推定される死者数、

そして遠く離れた日本への影響に至るまで、科学的な知見に基づきながらその結末をシミュレーションしていきます!

- エベレストが火山ではない地質学的な理由

- 「世界一の火山」と呼ばれる火山

- エベレスト噴火の仮説的シナリオと地球規模の被害

- 気候変動や日本への影響に関するシミュレーション

「エベレスト 噴火」は起こる?地質学的真実

- エベレストが火山ではない決定的証拠

- 火山を定義する地質学的な条件

- ヒマラヤ山脈の成り立ちとプレート

- 本当の世界一の火山はどこにあるのか?

エベレストが火山ではない決定的証拠

THE Roots・イメージ

エベレストが火山ではないことを示す、最も決定的で動かぬ証拠は、その山頂を構成する岩石にあります。

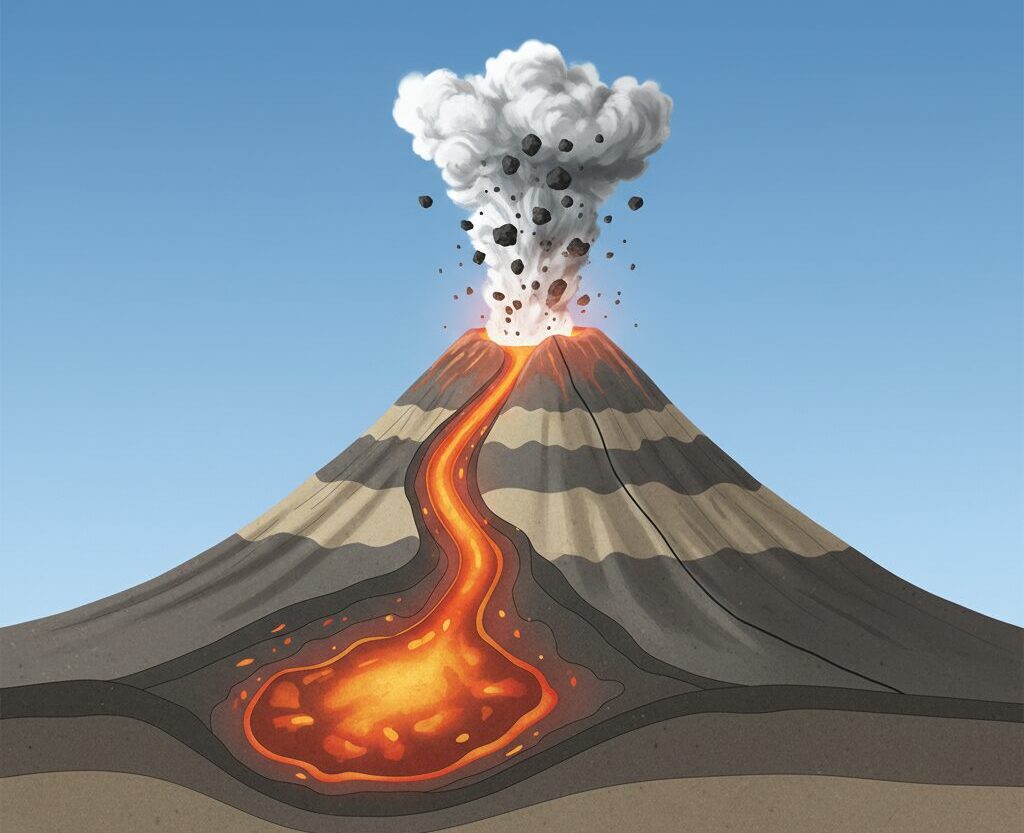

一般的な火山の山体は、地下深くにあるマグマが地表に噴出し、それが冷え固まってできた「火成岩(かせいがん)」、例えば玄武岩や安山岩などで構成されています。

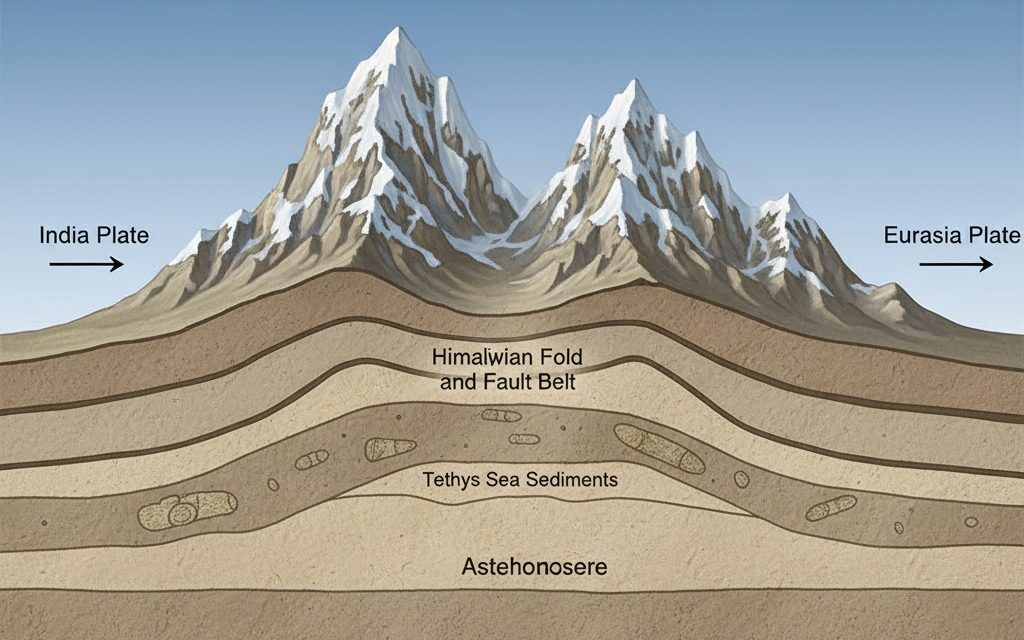

しかし、エベレストの山頂付近(標高8,000メートル以上)から発見される岩石は、驚くべきことに海の生物の化石を含む「石灰岩(せっかいがん)」なのです。

この石灰岩は「テチス海」と呼ばれる古代の海の海底に堆積したものです。

今から約4億年以上前、その場所は暖かく浅い海であり、ウミユリ(ウニの仲間)といった海洋生物が繁栄していました。

それらの骸が長い年月をかけて積もり、固まって石灰岩を形成したのです。

山頂に海の化石があるなんて、地球のダイナミックな活動を感じさせられますね!

まさに「地球は生きている」という証拠です。

その後、インド亜大陸とユーラシア大陸の衝突という地殻変動によって、この海底の地層が強大な力で押し上げられ、現在では標高8,000メートルを超える世界の屋根にまで持ち上げられました。

地球内部のマグマから形成される火山とは異なり、エベレストの山頂には太古の海の記憶が刻まれているのです。

これは、エベレストが火山活動とは全く無縁のプロセスで形成されたことを地質学的に証明しています。

火山を定義する地質学的な条件

THE Roots・イメージ

そもそも「火山」とは、どのような条件で定義されるのでしょうか。

円錐形の美しい山を想像しがちですが、地質学的な定義はもっと厳密です。

火山とは、地下深部の高温の岩石が溶けた物質である「マグマ」が、地表や水中に噴出することによって形成される特徴的な地形を指します。

重要なのは、その地下には必ず「マグマ溜まり」が存在するということです。

そこからマグマが上昇して地表に達する現象が「噴火」です。

日本の気象庁も、火山を「噴火現象(マグマ、火山灰、噴石、火山ガスなどの放出)を起こす、あるいは起こしたことのある特徴的な地形」と定義しています。(参照:気象庁「火山とは」)

エベレストを含むヒマラヤ山脈の地下には、このようなマグマ溜まりは存在しません。

したがって、地質学的な定義上、エベレストは火山に分類されず、噴火することも物理的に不可能なのです。

火山の形状はマグマの性質で決まる

火山には、マグマの粘り気(粘性)によって異なるタイプがあります。

- 成層火山(せいそうかざん)

マグマの粘り気が強く、爆発的な噴火で火山灰や岩石を噴き上げるため、それらが溶岩と交互に積み重なり、急な円錐形の山となります。日本の富士山が典型例です。 - 楯状火山(たてじょうかざん)

マグマの粘り気が低くサラサラしており、爆発せず静かに溶岩が流れ出します。その溶岩が広く広がるため、緩やかで広大な傾斜を持つ、盾を伏せたような形の山となります。ハワイの火山が代表例です。

ヒマラヤ山脈の成り立ちとプレート

THE Roots・イメージ

エベレストが火山ではない理由は、その成り立ちが火山の形成プロセスとは根本的に異なるためです。

ヒマラヤ山脈の誕生は、地球の表面を覆う巨大な岩盤「プレート」の運動、すなわちプレートテクトニクス理論によって説明されます。

大陸プレート同士の衝突

約5000万年前、インド亜大陸を乗せたプレートが北上し、ユーラシア大陸と衝突しました。

この衝突が、火山活動の有無を決定づけました。

- 火山の形成(サブダクション):通常、重い「海洋プレート」が軽い「大陸プレート」の下に沈み込む「サブダクション」が起こると、沈み込んだプレートが熱せられてマグマが発生し、火山ができます。日本の火山列島はこのタイプです。

- ヒマラヤの形成(衝突):しかし、ヒマラヤの場合は「大陸プレート」同士という、どちらも比較的軽いプレートの衝突でした。そのため、どちらのプレートもスムーズに沈み込むことができず、間に挟まれた地殻(かつてのテチス海の海底を含む)が激しく圧縮されて上方に隆起したのです。

このプロセスで形成された山脈を「褶曲山脈(しゅうきょくさん脈)」と呼びます。

既存の地層が波状に折り畳まれる(褶曲)ことで形成される山脈であり、アルプス山脈などもこの仲間です。

地下のマグマが噴出して物質が積み重なる火山とは、成り立ちが正反対と言えます。

【比較表】褶曲山脈(エベレスト)と火山(富士山)の違い

| 比較項目 | 褶曲山脈(例:エベレスト) | 火山(例:富士山、マウナ・ロア) |

|---|---|---|

| テクトニクス環境 | 大陸プレート同士の衝突 | 海洋プレートの沈み込み、ホットスポット |

| 主要な形成メカニズム | 地殻の褶曲・断層・隆起(変形) | マグマの噴出と堆積(付加) |

| 主要な岩石の種類 | 堆積岩、変成岩(山頂は石灰岩) | 火成岩(玄武岩、安山岩など) |

| マグマだまりの有無 | 無し | 有り |

このプレート運動は現在も続いており、インドプレートが北上を続ける力によって、エベレストは今も年間数ミリメートルのペースで高くなっています。

この力は、この地域で巨大地震が頻発する原因ともなっていますが、火山活動を引き起こす条件は整っていません。

本当の世界一の火山はどこにあるのか?

THE Roots・イメージ

「世界一の火山」という問いは、どの基準(高さ、体積、面積)で測るかによって答えが変わります。

標高(海抜)で言えば、南米アンデスの「オホス・デル・サラード」(標高6,893m)が活火山として世界最高峰とされています。

しかし、一般的に山の「大きさ」を示す指標である「体積」で世界最大とされる活火山は、ハワイ島に位置する「マウナ・ロア」です。

マウナ・ロアは典型的な楯状火山であり、その山体の総体積は約75,000立方キロメートルと推定されています。

これは日本の富士山の体積(約1,400立方キロメートル)の50倍以上にもなる、まさに桁外れのスケールです。

この巨大さは、マントル深部からマグマが供給される「ホットスポット」の上を太平洋プレートが移動する過程で、数10万年という長い時間をかけて海底から溶岩が積み重なった結果です。

直近では2022年11月から12月にかけて38年ぶりに噴火し、その活動は世界中から注目されました。

覆った「世界最大」の説:タム山塊

2013年、日本の東方の太平洋海底にある「タム山塊(たむさんかい)」が、単一の巨大な楯状火山であり、地球最大の火山であると発表され、大きな話題となりました。

しかし、その後の詳細な調査により、これは単一の火山ではなく、海底が拡大する過程で形成された巨大な海洋地殻の一部である、と結論が修正されました。(参照:ナショナル・ジオグラフィック「世界最大の火山が覆る、日本東方沖のタム山塊」)

これは、科学的知見が静的なものではなく、新たなデータによって常に検証され、更新されていく動的なプロセスであることを示す良い例と言えます。

もしエベレストの噴火が起きたら?仮説的思考実験

- エベレストが噴火したらどうなるのか?

- 氷河が溶ける巨大ラハールという被害

- 「火山の冬」が招く世界的な飢饉

- 想定される衝撃的な死者数とは

- 偏西風が運ぶ日本への影響

- 「エベレストの噴火」シナリオから学ぶこと

エベレストが噴火したらどうなるのか?

THE Roots・イメージ

世界最高峰からの噴火という仮定に相応しい規模として、ここでは火山爆発指数(VEI)参照で最大級の噴火を想定します。(参照:気象庁「有史以降の火山活動について」)

VEIは噴火の規模を0から8の数値で示すもので、数値が1上がるごとに噴出物の量がおよそ10倍になる「対数スケール」です。

本シナリオではVEI-8(超巨大噴火)を想定します。

これは「スーパーボルケーノ」とも呼ばれ、噴出物の総量が1,000立方キロメートルを超える破局的な噴火です。

参考までに、1991年のフィリピン・ピナツボ山噴火はVEI-6(噴出物 約10km³)、1815年に「夏のない年」を引き起こしたインドネシア・タンボラ山噴火はVEI-7(噴出物 約160km³)でした。

VEI-8は、あのタンボラ噴火の少なくとも10倍の規模を持つ、人類が経験したことのない大災害を意味します。

氷河が溶ける巨大ラハールという被害

THE Roots・イメージ

もしエベレストで超巨大噴火が起きた場合、その立地特有の、最も壊滅的な地域的影響が発生します。

それが「氷河の増幅効果」です。

ヒマラヤ山脈は、北極・南極に次ぐ量の氷河を擁していることから「第三の極」とも呼ばれています。

このヒンドゥークシュ・ヒマラヤ地域には推定54,000もの氷河が存在し、その氷の総体積は数千立方キロメートルに達すると見積もられています。

噴火の強烈な熱は、これらの広大な氷河を一瞬にして融解させます。

この膨大な融解水が火山噴出物と混ざり合い、人類が経験したことのない規模の「巨大ラハール(火山泥流)」を引き起こします。

これは単なる土石流ではなく、コンクリートのように重い水と岩屑の激流が、地形そのものを変えながら流れ下る現象です。

破局的な被害の連鎖

- 超巨大噴火(VEI-8)が発生。

- 強烈な熱がヒマラヤの広大な氷河群を一斉に融解させる。

- 膨大な水と火山噴出物が混ざり「巨大ラハール」が発生。

- インダス川、ガンジス川、ブラマプトラ川などの谷を時速100km以上で流れ下る。

- 下流の人口密集地(インド、パキスタン、バングラデシュなど)を数時間で飲み込む。

この巨大ラハールは、数時間から数日のうちに、数億人の命と生活基盤を飲み込むと想定されます。

この地域は世界で最も人口が密集する地帯の一つであり、その被害は想像を絶するものとなります。

「火山の冬」が招く世界的な飢饉

THE Roots・イメージ

超巨大噴火の影響は、地域にとどまりません。

噴火によって成層圏(高度10km以上)にまで到達した膨大な量の二酸化硫黄ガスが、地球全体に深刻な影響を及ぼします。

成層圏に注入された二酸化硫黄は、大気中の水蒸気と化学反応を起こし、硫酸の微粒子(エアロゾル)の層を形成します。

このエアロゾル層が太陽光を宇宙空間に反射する「日傘」のようになり、地表の温度を急激に低下させます。

これが「火山の冬」と呼ばれる現象です。

タンボラ噴火との比較

VEI-7のタンボラ山噴火(1815年)では、地球の平均気温が約0.4~0.7℃低下し、翌1816年は「夏のない年」と呼ばれ、北半球の広範囲で冷夏による凶作と飢饉が発生しました。

VEI-8の超巨大噴火が引き起こす気温低下は、5~10℃に達する可能性があり、その影響は10年以上にわたって続くと予測されています。

これは、単なる「冷夏」ではなく、地球規模での農業の完全な崩壊と、大規模な飢饉の発生を意味します。

世界中で穀物が育たなくなり、多くの生態系が破壊され、種の大量絶滅が引き起こされるでしょう。

想定される衝撃的な死者数とは

THE Roots・イメージ

この仮説的シナリオにおいて、死者数は時間経過とともに雪だるま式に増加していきます。

フェーズ1:直接的被害(数時間~数日)

噴火直後の被害は、前述の「巨大ラハール」が中心です。

ガンジス川流域など、世界で最も人口が密集する地域を直撃するため、この初期段階だけで数億人が命を落とす可能性があります。

これは、人類史上、最も短時間で発生する最大規模の死者数となります。

フェーズ2:中長期的な影響(数ヶ月~数十年)

死者数を爆発的に増加させる最大の要因は、その後の「火山の冬」による世界規模の飢饉です。

世界の食料供給システムが完全に崩壊し、数十億人が餓死の危機に瀕します。

さらに、火山灰による広範囲の水質汚染(特に火山灰に含まれるフッ化物による中毒が懸念されます)、安全な飲料水の枯渇、衛生環境の悪化による感染症のパンデミック(世界的大流行)が、さらに多くの命を奪うとみられています。

食料や水をめぐる社会秩序の崩壊や、生存をかけた国家間の紛争も発生するでしょう。

結論として、初期の直接的な被害で数億人が死亡し、その後の飢饉、水質汚染、病気の蔓延、社会崩壊によって、最終的な死者数は数十億人規模に達する可能性があります。

これは、人類の文明そのものの存続を脅かす大災害と言えます。

偏西風が運ぶ日本への影響

THE Roots・イメージ

エベレストでの超巨大噴火は、遠く離れた日本にとっても決して「対岸の火事」ではありません。

その影響は直接的・間接的に日本を襲います。

直接的影響:火山灰の到達

エベレストが位置する中緯度帯の上空には、西から東へと流れる強力な偏西風「亜熱帯ジェット気流」が存在します。

成層圏に達した膨大な火山灰は、このジェット気流に乗り、数日から1週間程度で日本列島に到達し、全域を覆い尽くします。

- 航空網の麻痺:火山灰はガラス質の微粒子であり、ジェットエンジン内で溶けて固着し、エンジンを停止させる可能性があります。そのため、全国の空港が長期間閉鎖されます。

- インフラの機能不全:火山灰が湿気を含むと導電性を持ち、変電所などでショートを引き起こし、大規模停電が発生します。また、鉄道のレールや道路を覆い尽くし、交通網も寸断されます。

- 健康被害:微細な火山灰粒子(PM2.5など)を吸い込むことで、喘息の悪化や珪肺症といった深刻な呼吸器疾患が多発する可能性があります。

間接的影響:「火山の冬」による食糧危機

日本に最も深刻かつ長期的な影響を及ぼすのは、「火山の冬」による食糧危機です。

これにより、日本の国内農業は壊滅的な打撃を受けます。

急激な気温低下と日照不足により、稲作をはじめとするほとんどの作物が育たなくなり、国内での食糧生産はほぼ不可能になるでしょう。

日本の食料自給率(カロリーベース)は低水準で推移しており、多くを輸入に頼っています。(参照:農林水産省「知ってる? 日本の食料事情」)

しかし、このシナリオでは世界中が凶作に見舞われるため、海外からの食料輸入も完全に停止します。

「平成の米騒動」との比較

1991年のピナツボ火山(VEI-6)の噴火でさえ、2年後の1993年に日本を記録的な冷夏に陥らせ、「平成の米騒動」と呼ばれる深刻な米不足を引き起こしました。

VEI-8の破局噴火の影響は、これを遥かに凌駕し、国家的な飢饉につながる可能性があります。

国内生産と国外からの輸入が同時に途絶するという、二重の打撃を受けることになります。

サプライチェーンの寸断と合わせ、日本の社会経済システムは崩壊の危機に直面します。

エベレストが噴火しないと分かっていても、このシナリオは現代社会がいかに地球全体のシステムと繋がり、同時にもろい基盤の上にあるかを教えてくれますね。

「エベレストの噴火」シナリオから学ぶこと

この記事では、「エベレストの噴火」の疑問について、地質学的な事実と仮説的な思考実験の両面から解説しました。

最後に、本記事の要点をまとめます。

- エベレストは地質学的に火山ではない

- そのため「エベレストの噴火」は起こり得ない

- 山頂の岩石は海の化石を含む石灰岩である

- これはエベレストが元々海底にあった証拠である

- ヒマラヤ山脈は大陸プレート同士の衝突でできた褶曲山脈である

- 火山に必要なマグマだまりが存在しない

- 体積で世界一の火山はハワイのマウナ・ロアとされる

- 「エベレストの噴火」はVEI-8の超巨大噴火を想定した思考実験である

- ヒマラヤの氷河が溶ける「巨大ラハール」が甚大な被害を生む

- 下流域の数億人が直接的な被害を受けると想定される

- 成層圏の火山ガスが「火山の冬」を引き起こす

- 世界的な気温低下により大規模な飢饉が発生する

- 最終的な死者数は数十億人規模に達する可能性がある

- 火山灰は偏西風に乗り日本にも到達する

- 日本もインフラ麻痺や深刻な食糧危機に直面する

- このシナリオは地球システムの連鎖的なリスクを示している

- 現代文明の脆弱性を理解する上での重要な教訓となる

関連記事

エベレストの悲劇:「眠れる美女」と「グリーンブーツ」の真実とは

スキージャンプはなぜ死なないのか?物理と技術の視点で解説‼︎