「植村直己の死因は?なぜ遺体は見つからないのか?」——

そんなふとした疑問から、ここにたどり着いた人も多いかもしれません。

エベレストを登り、世界五大陸の最高峰を制し、北極を犬ぞりで単独横断。

数々の伝説を打ち立てた冒険家・植村直己。

しかし、彼の最後はあまりにも謎に包まれたものでした。

1984年、冬のデナリ(マッキンリー)。

無線で「登頂しました」と報告したのを最後に、彼は姿を消します。

残されたのは、雪洞で書かれた最後の日記と、標高2,900メートル地点に落ちていた竹竿。

捜索は続けられましたが、ついに本人は見つからず、捜索は打ち切りに。

なぜ遺体が見つからないのか?

滑落? クレバス? 吹雪?

下山経路や天候、当時の状況から、いくつもの説がささやかれています。

この記事では、そんな「植村直己の最後」に迫るだけでなく、

彼の生い立ちや、板橋区の三畳アパートから世界へ旅立った日々、

北極圏での過酷な挑戦、そして子供がいなかった人生と、支え続けた妻との絆など、

人としての植村直己にもフォーカスしていきます。

今も受け継がれる「植村直己賞」が、どんな冒険者に光を当てているのか。

“なぜ彼は見つからなかったのか?”

“そして、なぜ今も多くの人を惹きつけるのか?”

その答えを、じっくり探ってみませんか。

-

遭難当時の具体的な状況と行動の記録

-

遺体が発見されない地形・気象的な要因

-

クレバスや滑落などの事故可能性と下山経路の推定

-

植村直己の人物像と人生全体にわたる背景

植村直己の死因は?なぜ見つからないのか?

- 最後の日記が語る登頂直後の状況

- 遭難から捜索打ち切りまでの経緯

- 遺体がなぜ見つからないのかの推察

- クレバス地帯と滑落の可能性

- 竹竿の発見位置が示す下山経路

最後の日記が語る登山の状況

THE Roots作成

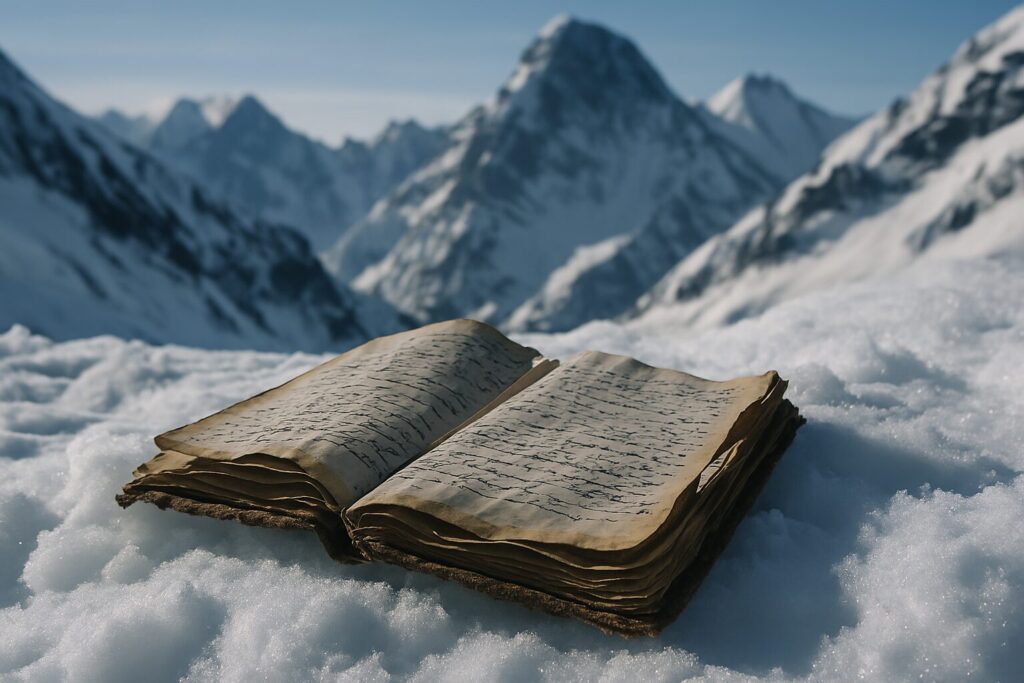

植村直己さんが残した「最後の日記」は、登山の厳しい状況を知る貴重な手がかりとなっています。

日記には、過酷な寒さや装備の制限、そして雪洞での苦しい生活が淡々と綴られていました。

最終の記録は、1984年2月6日。標高約4,200メートル地点に雪洞を設営し、そこで休息をとっていたことが書かれています。これが確認されている最後の自筆記録です。

この時点で彼は、まだアタック(山頂への最終登攀)には出ていませんでした。

この日記の中には「暖かい寝袋で眠れたらどんなにいいだろう。何があってもマッキンリーに登るのだ」との一文も残されており、極限状態の中でも登頂への意志を強く保っていたことがうかがえます。

装備は極限まで軽量化され、テントを持たず雪洞で夜を越すという危険な計画が立てられていました。

注意したいのは、登頂の達成が日記には書かれていない点です。

実際の登頂は2月12日で、無線での「頂上に着きました」という報告が唯一の証拠となっています。つまり、最後の日記は下山困難となる前の状況を記録したものであり、その後の状況は想像するしかありません。

このように、日記は登頂前の心境と準備、そして困難に向かう覚悟を伝えるものであり、植村さんの足取りを追ううえで極めて重要な資料となっています。

遭難から捜索打ち切りまでの経緯

THE Roots作成

植村直己さんが消息を絶ったのは、世界初となる冬季デナリ(マッキンリー)単独登頂を達成した直後のことでした。

登頂の成功は1984年2月12日の無線交信により確認されましたが、その後の下山中に遭難。多くの困難を経て、最終的には捜索が打ち切られる結果となりました。

2月13日、彼は標高およそ6,100メートル地点から無線で「これから下る」と伝えたのを最後に、交信が途絶えます。

その後も悪天候が続き、空からの捜索は困難を極めました。

ようやく天候が回復した2月16日、契約パイロットが空中から植村さんが手を振る姿を確認します。これが生存している姿を見た最後となりました。

しかし、その直後に再び吹雪が襲い、捜索は一時中断。

2月20日、天候が回復した際には、前日に姿が確認された尾根から彼の姿は消えていました。この間に滑落、あるいは凍死した可能性が高いと見られています。

その後、ヘリによる地上捜索も行われ、複数の雪洞や装備、遺留品が発見されましたが、本人の姿は最後まで見つかりませんでした。

特に標高約2,900メートル地点では、彼の自作の竹竿が発見されています。これは「クレバス帯を抜けたので竹竿ストッパーをその地点にデポした(置いて下った)」ということを意味し、危険なクレバス地帯を抜けていたとするならば、なぜ発見されないのかという疑問をより深める要因にもなっています。

4月に入ってもなお遺体は見つからず、最終的に捜索は終了。同年12月20日、アラスカ州裁判所は植村直己さんの死亡を法的に認定しました。

この一連の経緯は、多くの人々にとって衝撃的であり、今なお「なぜ見つからないのか」という問いを投げかけ続けています。

竹竿の発見位置が示す下山経路

THE Roots作成

植村直己さんが最後に挑んだデナリ登頂では、彼が工夫した特有の装備の一つに「竹竿ストッパー」がありました。

前述しましたが、これは両肩に竹竿を横に括り付けるもので、万が一クレバスに落ちた場合でも、竹が裂け目に引っかかって落下を防ぐという命綱のような役割を果たすものでした。

過去にもこの仕組みにより命を救われた経験があり、極地登山における彼の用心深さと創意工夫を象徴するアイテムといえます。

この竹竿は後に、標高約2,900メートルの地点で発見されました。これは非常に重要な手がかりであり、彼がクレバス帯を通過した後、この装備を「もう不要」と判断して置いて下山を続けた可能性を示しています。

つまり、竹竿の発見位置は、彼の下山経路の中間地点にあたり、そこからさらに下に向かって行動を続けていたことを物語っています。

ここで注目すべきなのは、彼が最後に無線で発信した位置が標高約6,100メートル付近であったことです。

登頂後、彼は高所から段階的に雪洞を使って下山していたと見られており、竹竿の位置はその「通過ポイント」の一つと考えられています。

加えて、下山途中で見つかった複数の雪洞跡には食料や装備が残されており、植村さんが慎重に行動していた様子がうかがえます。

一方で、この竹竿が発見されたという事実は、彼が生存中に少なくともその地点までは確実に下りてきたことを裏付けるものでもあります。

しかし、それより下で何らかのアクシデントに見舞われた可能性があるため、竹竿の位置は「無事だった最後の目印」とも言えるでしょう。

こうした状況から、下山中に事故が発生したのは、この2,900メートル地点よりさらに下方であると推定されており、遺体が発見されていない理由の一つとして、さらに深い雪に埋もれたか、地形的に発見が困難な場所に落下した可能性が高いと考えられています。

竹竿という小さな装備品が、彼の足取りとその後の謎に向き合ううえで、非常に大きな手がかりとなっているのです。

植村直己の死因は?なぜ見つからないのか?:植村直己について

- 生い立ちと山への情熱の始まり

- 世界初の五大陸最高峰登頂の実績

- エベレスト登頂とその後の挑戦

- 北極圏遠征で築いた冒険家の経歴

- 板橋区から世界へ旅立った日々

- 子供がいなかった人生と妻との絆

- 植村直己賞が今も伝える冒険の精神

生い立ちと山への情熱の始まり

植村直己さんは1941年、兵庫県城崎郡国府村(現在の豊岡市日高町)に、農家の7人兄弟の末っ子として生まれました。

幼い頃から自然に囲まれた生活を送り、地元の川で遊んだり牛の世話を手伝ったりと、のびのびとした田舎暮らしをしていました。

特に冬には豪雪に見舞われる地域で育ったこともあり、厳しい自然環境の中で忍耐力と素朴な人間性が自然と養われていったと言われています。

高校卒業後は一度地元で就職しますが、「このままでは人並みの社会人になれない」と感じた植村さんは、上京して明治大学農学部に入学。

ここで運命的に出会ったのが大学の山岳部でした。当初は登山の経験がほとんどなく、新人合宿では重いザックに耐え切れず真っ先に倒れてしまったといいます。

しかし、この失敗を悔やみ、毎朝9kmのランニングを自分に課すなど、徹底したトレーニングを重ねるようになりました。

この努力が実を結び、彼は1年中山に入り鍛錬を積むことで、山岳部の中心メンバーとして頭角を現していきます。

やがて日本の山にとどまらず、世界の高峰に目を向けるようになり、登山を単なる趣味や学生活動の一環ではなく、人生をかけた「挑戦」として捉えるようになりました。

こうして芽生えた山への情熱は、卒業後すぐに形となります。

1964年、わずか110ドルを手に横浜港から移民船に乗ってアメリカへ渡り、アルバイトをしながら世界各地の山に挑戦する旅を始めたのです。

この「世界放浪登山」は4年半にも及び、その中で彼は、登山とは何か、人間の限界とは何かを体で学んでいくことになります。

このように植村直己さんの生い立ちには、特別な環境や教育があったわけではありません。

しかし、自然と向き合いながら育った幼少期の経験、そして失敗から学び努力を続けた学生時代が、後の偉大な冒険家の礎を築いたことは間違いありません。

どれだけ厳しい環境にあっても、前向きに挑み続けるその姿勢は、彼の生い立ちに深く根ざしていたと言えるでしょう。

世界初の五大陸最高峰登頂の実績

北極圏遠征で築いた冒険家の経歴

THE Roots作成

1970年代に入ると、植村直己さんの冒険の舞台は高山から極地へと大きく広がっていきます。特に注目すべきは、1974年から始まった北極圏横断の遠征で、彼の人生における重要な転機となりました。

この挑戦は単なる冒険にとどまらず、植村さんが「人間の限界に挑む探検家」として評価されるきっかけになった取り組みです。

まず、彼は極地での生存術を身につけるため、1972年にグリーンランド北部のシオラパルク村に滞在し、現地のイヌイットと生活を共にしました。

ここで犬ぞりの操縦や氷雪地帯でのサバイバル技術を体得していきます。すぐれた冒険家であっても、このような知識がなければ北極での長距離移動は不可能です。

つまり、この準備期間は、彼にとって北極遠征の土台を作る極めて重要な時間でした。

そして1974年、彼は単独で北極圏1万2千キロの犬ぞり横断を開始します。グリーンランド西岸から出発し、カナダ北部を経てアラスカのコツビューまで、2年半もの歳月をかけて走破しました。

途中でホッキョクグマにテントを荒らされたり、流氷に取り残されたりといった命の危機にも直面していますが、それらを知恵と工夫で乗り越えていきます。

この遠征を経て、1978年には人類で初めて「犬ぞり単独による北極点到達」に成功。さらに同年中に、グリーンランド氷原3,000キロの単独縦断も達成しています。

これらの記録は、世界中の冒険家や探検家たちに衝撃を与え、彼の名は国際的にも高く評価されるようになりました。

北極圏遠征は植村直己さんにとって、自身の可能性を押し広げるだけでなく、世界から認められる冒険家としての経歴を確立する大きな礎となったのです。

板橋区から世界へ旅立った日々

東京・板橋区の三畳一間のアパートから、世界を舞台にした冒険へと旅立った植村直己さん。その姿は「質素な暮らしから偉業を成し遂げた人物」として、多くの人々に親しまれています。

高層マンションや便利な交通網に囲まれた東京の一角から、氷点下の極地や標高8,000メートルの山々へ向かう姿は、まさに“日常から非日常への飛躍”でした。

当時、板橋区にあるこの小さな住まいは、彼の装備や地図、資料が所狭しと並ぶ“作戦本部”のような空間だったと言われています。

出発前夜には、犬ぞりの修理やザックの整理、持ち物の点検を何度も繰り返していたそうです。

冷暖房もない狭い部屋で寝袋にくるまりながら、次の冒険に思いを馳せるその姿には、決して恵まれた環境ではなくとも目標に突き進む強い意志がありました。

また、板橋のとんかつ屋で出会った妻・公子さんとの結婚も、ここから始まっています。彼女との生活は、冒険を支える大きな支柱となり、北極圏遠征中には何通もの手紙を送り合っていた記録が残っています。

まさに板橋の地は、冒険家・植村直己の人生と人間関係が交差する原点ともいえる場所なのです。

現在では、植村さんの偉業を後世に伝える「板橋区立植村冒険館」が整備され、彼の愛用したバックパックや日記、冒険装備の数々が展示されています。

「今もここにいる植村直己」をテーマに、訪れる人々に静かに語りかけるその空間は、夢を抱いて出発した原点のエネルギーを感じさせてくれます。

板橋区は彼の冒険人生のスタート地点であり、日常の中から世界へと飛び出す力を育んだ「出発点」そのものであったのです。

子供がいなかった人生と妻との絆

THE Roots作成

植村直己さんと妻・公子さんとの関係は、静かでありながら深い信頼に満ちたものでした。

二人は東京・板橋区のとんかつ屋で出会います。おかわり自由のごはんを何杯も食べていた彼に対する公子さんの第一印象は「なんて汚い人…」というものだったと語っています。

ですが、次第に植村さんの素朴さや純粋さに惹かれていったそうです。

1974年、交際を経て結婚する際、植村さんは「結婚したら山はやめます」と伝えたと言われています。しかし現実には、結婚後もその情熱が冷めることはなく、むしろ活動の場は極地へと広がっていきました。

これに対し、公子さんは戸惑いながらも、彼の意思を尊重し、遠征中も陰から支え続けた存在です。

二人の間に子供はいませんでした。

そのことについて植村さんは多くを語っていませんが、長期間にわたる遠征生活や命の危険を伴う冒険の連続を考えれば、家族を持つことに対する責任との間で葛藤があったと推察されます。

現実的に考えても、極地に長期間滞在しながら家庭を築くことは容易ではありません。

それでも、植村さんは冒険の合間に何通もの手紙を妻に送り、自分の状況や思いを伝えていました。公子さんもまた、いつ戻るか分からない夫を静かに待ち続けていたといいます。

その姿は、夫婦の理想像というよりも、相手の人生を丸ごと受け入れる「深い理解」の象徴だったのかもしれません。

2024年、結婚50年を迎えた公子さんは「もう、あれからそんなに経ったのですね…」と静かに語っています。

彼の死が確定してからも、彼の存在を否定することなく、あたかも今もどこかで旅を続けているかのように受け入れているように見えるのです。

子供がいなかった人生だからこそ、二人の間に築かれた絆は、より強く、より静かに、支え合うかたちで深まっていったのではないでしょうか。

植村さんが極地で感じた孤独と、遠く離れた地で彼を思い続けた妻の心。この二つの想いが交わったとき、静かで確かな絆がそこに生まれていたのだと感じさせられます。

植村直己賞が今も伝える冒険の精神

引用:植村直己冒険館公式

植村直己賞は、1984年に亡くなった冒険家・植村直己さんの精神を現代に受け継ぐために設立された顕彰制度です。

正式名称は「植村直己冒険賞」といい、彼の故郷である兵庫県豊岡市が主催となり、1992年から毎年選考・授賞が行われています。

この賞の目的は、自然を相手にした創造的かつ困難な挑戦を行った個人または団体を表彰することです。

受賞対象は、登山や極地探検に限らず、海洋航海やジャングル調査、長距離冒険旅行、未知の自然への挑戦など、多岐にわたります。

大切にされているのは「困難に立ち向かう勇気」「人間の可能性に挑む姿勢」「自らの意思で踏み出す一歩」です。これはまさに、植村直己さん自身が生涯をかけて示した価値観と重なります。

例えば、過去の受賞者には、ヒマラヤ未踏峰への登頂に挑んだ若手登山家、アマゾンの奥地で独自に生態調査を続けた研究者、あるいは人類未踏の洞窟を探検し続ける探検家などが名を連ねています。

こうした実績の多くは、大きな注目を浴びるものではありませんが、それぞれが「人としての限界に挑む」姿を持っています。

なお、2024年には「人類未踏の洞窟探査」に成功した探検家・田勝次さんが受賞しました。この事例に見られるように、植村直己賞は冒険の形を限定することなく、「チャレンジの精神」そのものを評価対象としています。

つまり、冒険とは登山や極地だけにとどまらず、「まだ誰もやったことのないことに挑戦する行為」そのものだと捉えられているのです。

植村直己賞は、次世代の挑戦者を見つけ、支えるための生きた制度です。植村さんが遺した「冒険とは生きて帰ることだ」という言葉にもある通り、この賞は命を軽んじることなく、知恵と準備を重ねて挑む“本当の冒険者”に贈られるものです。

今後もこの賞が存在し続けることで、「冒険とは何か」という問いが世代を超えて語り継がれ、植村直己という人物の精神が静かに、しかし確かに生き続けていくでしょう。