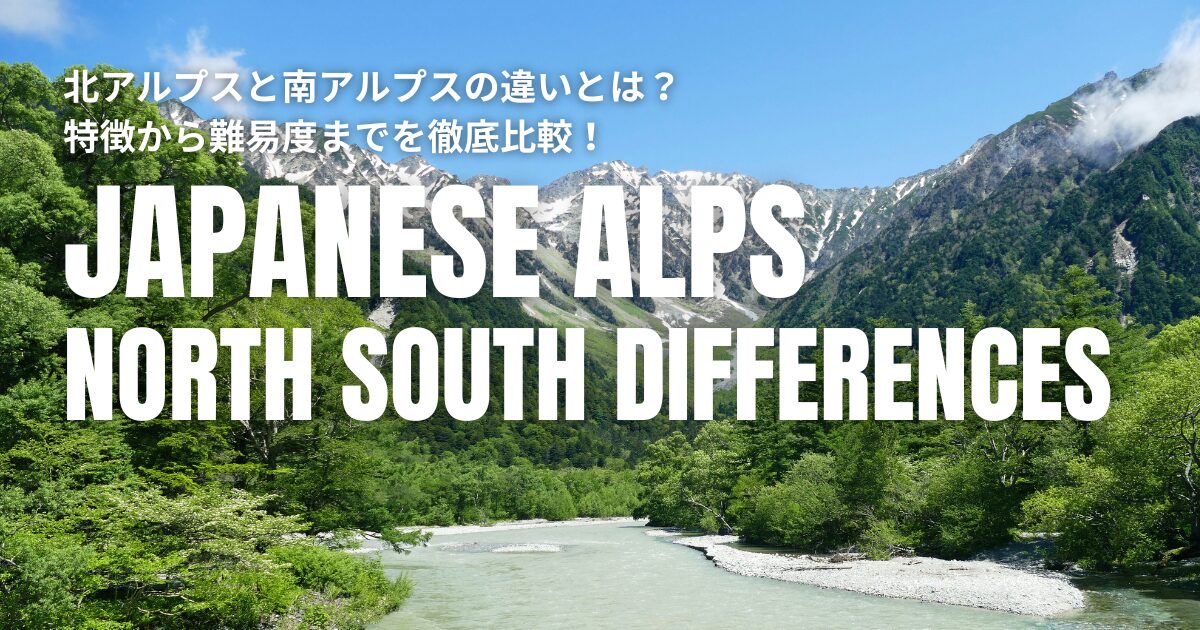

日本アルプスって、なんだか特別な響きがありますよね!?

中部地方にそびえる3つの山脈、北から順に北アルプス、中央アルプス、南アルプスを合わせた呼び名です。

どの山も個性的で、それぞれ異なる魅力を持っています!

この記事では、「北アルプス 南アルプス 違い」に注目して、その秘密をたっぷりご紹介します!

地図上での位置や、山がどうやってできたのかという歴史から、独特の文化、登山の難易度、天然水の味、山小屋や医療体制の様子まで、あらゆる角度から徹底的に比較していきます。

これを読めば、きっと二つのアルプスの違いがはっきりわかるはずですよ!

- 北アルプスと南アルプスの地理的・地質的な違い

- 登山における技術的・体力的な難易度の違い

- 水源となる天然水の味や硬度の違い

- 各山脈の登山文化や歴史的な背景の違い

地図や地形から見る北アルプスと南アルプスの違い

- 日本アルプスとは何か?

- 日本アルプスを構成する3つの山脈

- なぜ日本アルプスの山は高いのか?

- 北アルプスと南アルプスの地図上の位置関係

- 北アルプスの地質・地形的特徴

- 南アルプスの地質・地形的特徴

日本アルプスとは何か?

THE JAPAN ALPS公式サイト

「日本アルプス」というロマンあふれる名前は、いったいどこから来たのでしょうか?

実はこれ、明治時代に日本を訪れた2人のイギリス人によって広まりました。

まず、鉱山技師のウィリアム・ガーランドが、日本の山々を見てヨーロッパのアルプスに似ていると感銘を受け、「ジャパニーズ・アルプス」と呼んだのが始まりだと言われています。

そして、その名を世界に広く知らしめたのが、宣教師であり登山家でもあったウォルター・ウェストンです。

彼は1896年に出版した著書『日本アルプス 登山と探検』で、日本の山々の雄大さを国際的に紹介しました。

これ以来、日本の近代登山の父とも称されるウェストンのおかげで、日本アルプスという名前は広く定着し、多くの登山者にとって憧れの地となったのです。

THE JAPAN ALPS 公式サイト【日本アルプスの魅力】

日本アルプスを構成する3つの山脈

THE JAPAN ALPS公式サイト

日本アルプスは、日本の国土を南北に分けるように連なる、3つの雄大な山脈から構成されています。

それぞれが独立した個性と魅力を持っており、まとめて「日本の屋根」とも呼ばれています。

北から順に、以下の3つの山脈が連なります。

北アルプス(飛騨山脈)

富山県、岐阜県、長野県、新潟県にまたがる、日本アルプス最大の山脈です。

標高3,000mを超える高峰が10座も連なり、そのダイナミックな景観は見る者を圧倒します。

特に、最終氷期に形成された氷河地形が顕著で、深くえぐられたU字谷や、鋭く尖った岩稜が数多く見られます。

槍ヶ岳や穂高連峰といった、見るからに険しい山容が特徴的で、多くの登山家が技術的な挑戦を求めて訪れます。

中央アルプス(木曽山脈)

北アルプスと南アルプスに挟まれた、長野県独自の山脈です。

南北約60km、東西約15kmと、他の二つのアルプスに比べて規模は小さいものの、その魅力は劣りません。

花崗岩で形成された白く明るい稜線が特徴で、高山植物が咲き誇るお花畑や、雄大なカール地形など、アルプスの魅力がぎゅっと詰まっています。

また、ロープウェイで手軽にアクセスできる木曽駒ヶ岳は、初心者にも人気の高い山です。

南アルプス(赤石山脈)

山梨県、長野県、静岡県にまたがる、南北約120kmにわたる日本一の長大な山脈です。

北岳や間ノ岳など、3,000m級の高峰が13座も連なっています。

北アルプスと比べると、氷河による侵食が少なく、全体的に丸みを帯びた雄大な山容をしています。

その「奥深い」地形から、登山口までのアクセスが不便な場所も多く、長期縦走を好むベテラン登山者に特に人気があります。

手つかずの自然が色濃く残り、静かで落ち着いた山行を楽しめるのが最大の魅力です。

このように、3つの山脈はそれぞれ異なる顔を持ちながら、日本の雄大な自然を代表する存在となっています。

なぜ日本アルプスの山は高いのか?

THE JAPAN ALPS公式サイト

日本アルプスの山々が、どうしてこんなにも高くそびえているのか、不思議に思ったことはありませんか?

その答えは、地球のダイナミックな活動にあります。

日本列島は、複数のプレートが複雑にぶつかり合う場所に位置しています。

太平洋プレートやフィリピン海プレートといった海洋プレートが、大陸プレートの下に沈み込む際に、とてつもない東西方向への強い圧縮力が生まれます。

この力が地殻を押し上げ、山脈を隆起させているのです。

実は、世界の主要な山脈と比べても、日本アルプスの隆起は比較的最近のことで、第四紀(約250万年前以降)に始まったとされています。

この比較的新しい地質活動こそが、私たちが目にする雄大な日本アルプスの山々を作り出した理由です。

北アルプスと南アルプスの地図上の位置関係

THE JAPAN ALPS公式サイト

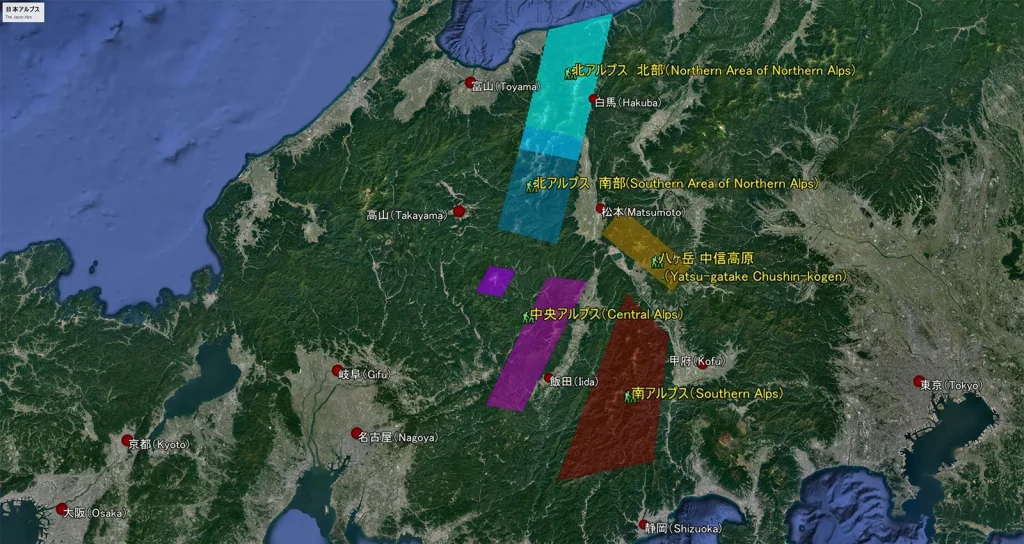

日本アルプス全体の地図を見てみると、北アルプスと南アルプスの位置関係がよくわかります。

北アルプスは飛騨山脈を指し、富山県や長野県、岐阜県などの県境に広がり、北の端は新潟県にまで達しています。

一方、南アルプスは赤石山脈を指し、山梨県、長野県、静岡県の県境に位置しています。

この二つの山脈は、中央アルプスを挟んで南北に並んでいます。

それぞれの山脈が持つ地理的な位置や地質的な成り立ちの違いが、登山ルートの特性や植生、水質といった自然環境の多様性に直接的な影響を与えているのです。

登山計画を立てる際は、この地理的な位置関係を頭に入れておくと、それぞれの山脈の特性をより深く理解できるでしょう。

北アルプスの地質・地形的特徴

THE JAPAN ALPS公式サイト

北アルプスの地形の最大の魅力は、その鋭く険しい山容にあります。

これは、地殻変動だけでなく、最終氷期における氷河の強力な侵食作用によって形作られました。

約6万年前と2万年前に発達した山岳氷河が、岩盤を鋭利に削り取り、深くえぐられたU字谷や、ナイフのように尖った岩稜を形成したのです。

長年にわたる侵食によって山の中心部まで深く削られた結果、北アルプスは全体的に急峻でアルペン的な景観を持つようになりました。

穂高連峰や剱岳のように、鋭く尖った岩峰が連なるダイナミックな景色は、北アルプスならではのものです。

「氷河」という言葉を聞くと、なんだか遠い世界の話のように感じるかもしれませんね。

しかし、北アルプスには今も氷河が存在することが確認されており、私たちはそのダイナミックな活動の痕跡を目の当たりにすることができるのです。

南アルプスの地質・地形的特徴

THE JAPAN ALPS公式サイト

一方、南アルプスの山々は、北アルプスとは対照的に、全体的に丸みを帯びた雄大な山容をしています。

その理由は、南アルプスが地質学的に「若い」山脈であることに起因します。

南アルプスの隆起は約140万年前に始まったばかりで、現在も隆起が続いています。

隆起してからの年月が浅いため、風や水、氷河による侵食が北アルプスほど進んでいません。

その結果、隆起した山体の中心部分が大きく削られることなく残り、ゆったりとした肉厚な稜線を形成しています。

この穏やかで雄大な景観は、南アルプスならではの魅力であり、ゆったりと自然と向き合いたい登山者にとって、非常に魅力的です。

登山と文化から読み解く北アルプスと南アルプスの違い

- 登山難易度の傾向と特徴

- 天然水の水質に表れる地質の違い

- 各山脈における山小屋・医療体制の違い

- 歴史的背景に見る登山の文化

- 北アルプスと南アルプス、あなたに合うのは?

登山難易度の傾向と特徴

THE JAPAN ALPS公式サイト

北アルプスの登山は、急峻な岩稜や垂直なハシゴ、鎖場が多く、高度な技術的な難易度が要求されます。

代表的な例として、剱岳の「カニノヨコバイ」は、足場が見えにくいほどの高所を横切る難所として知られており、経験と冷静な判断力が必要です。

一方、南アルプスは全体的になだらかな稜線が多く、技術的な難易度は比較的低いとされています。

しかし、日本第2位の北岳をはじめ、3,000m級の山が13座も連なる日本一の山脈であり、その多くが奥深い場所に位置しています。

このため、登山口から山頂までのアプローチが長く、長期間の山行を要することが一般的です。

結果として、南アルプスは体力的な難易度が非常に高い山域と言えます。

どちらの山域も、初心者から上級者まで楽しめる多様なルートが存在します。

天然水の水質に表れる地質の違い

サントリー天然水公式サイト

実は、私たちが普段飲んでいる天然水にも、それぞれの山脈の地質的な特徴が表れています。

たとえば、サントリーが販売している天然水を比較すると、南アルプスを水源とするものは硬度が約30mg/Lであるのに対し、北アルプスを水源とするものは硬度が約10mg/Lと、大きな違いがあります。

この硬度の差は、山脈を構成する岩盤の違い、特に断層の有無によって生じています。

南アルプスを水源とする山(甲斐駒ヶ岳など)には、巨大な「白州断層」が走り、小さな断層も至る所に存在します。

断層が多いと地下水の流れが複雑になり、岩石中のミネラル(カルシウム、マグネシウム)が多く溶け出すため、硬度が高くなるのです。

逆に、北アルプスの水源地は南アルプスと比較して断層が少なく、ミネラル分が溶け出しにくいため、硬度の低い軟水となります。

この地質的な背景こそが、それぞれの天然水の味わいを決定づけているのです。

サントリーの公式サイトでは、それぞれの天然水について詳しく解説されています。

天然水の比較表

| 項目 | 北アルプス | 南アルプス |

|---|---|---|

| 水源 | 長野県大町市 | 山梨県北杜市・白州町 |

| 硬度(約) | 10mg/L | 30mg/L |

| 味の特徴 | さっぱりとしたクリアな飲み口 | すっきりとキレのいい味わい |

| 地質的要因 | 断層が少なくミネラルが少ない | 巨大な断層が多くミネラルが豊富 |

各山脈における山小屋・医療体制の違い

THE JAPAN ALPS公式サイト

北アルプスは、日本の近代登山の中心地として発展してきた歴史から、数百人規模の大型山小屋が数多く点在し、登山シーズンには非常に賑わいます。

中には、650人収容という日本最大規模の山小屋が存在し、夏山診療所や焼き立てパンを販売するキッチン、バイオトイレといった充実した設備を誇る場所もあります。

これは、長年の登山者の増加に伴ってインフラ整備が進んだ結果です。

一方、南アルプスは奥深く交通の便が悪いため、訪れる登山者の数が北アルプスに比べて少ない傾向にあります。

このことがインフラ整備の遅れにつながっており、全国に22箇所ある山岳診療所のうち、南アルプスには北岳にわずか1箇所しか存在しないのが現状です。

この山岳医療の不足という課題に対し、南アルプス独自の取り組みが生まれています。

それが、2017年から始まった「山岳医療パトロール」です。

これは、従来の「患者が診療所に来る」という受動的なモデルではなく、医師自らが山中を巡回し、登山者に積極的に歩み寄るという、全く新しいコンセプトの活動です。

歴史的背景に見る登山の文化

THE JAPAN ALPS公式サイト

北アルプスと南アルプスは、その成り立ちだけでなく、登山の歴史や文化においても異なる背景を持っています。

北アルプスは、近代登山の発祥の地として知られています。

これは、ウォルター・ウェストンが日本の山々を「スポーツとしての登山」の対象として世界に紹介したことに深く関係しています。

彼の功績を称え、上高地には記念碑が建てられ、毎年「ウェストン祭」が開催されるなど、外来の文化によって開拓された歴史を色濃く残しています。

一方、南アルプスは、より古くから山が信仰の対象とされてきた歴史を持っています。

平安時代の修験者による鳳凰三山への登山がその始まりと言われ、江戸時代には甲斐駒ヶ岳が信仰の山として開山されました。

近代登山期においても、日本山岳会設立の中心人物たちが南アルプスを長期縦走するなど、探検的な要素が強い独自の登山史を築いてきました。

北アルプスが「スポーツ」としての登山を象徴する一方で、南アルプスは「信仰や探検」としての登山文化を内包していると言えるでしょう。

この違いは、それぞれの山脈が持つ独特の雰囲気に影響を与えています。

北アルプスと南アルプスの違いのまとめ

- 北アルプスは飛騨山脈、南アルプスは赤石山脈が正式名称です

- 北アルプスは富山県や長野県、南アルプスは山梨県や静岡県に位置します

- 日本アルプスはプレートの圧縮により隆起した新しい山脈です

- 北アルプスは氷河の侵食により鋭く険しい地形が形成されました

- 南アルプスは侵食が浅く、丸みを帯びた雄大な山容が特徴です

- 北アルプスは岩稜や鎖場が多く、技術的な難易度が高い傾向です

- 南アルプスはアプローチが長く、体力的な難易度が高いです

- 北アルプスの天然水は硬度約10mg/Lでさっぱりとした味わいです

- 南アルプスの天然水は硬度約30mg/Lですっきりとした味わいです

- 水質の硬度差は地層に含まれるミネラルや断層の有無が原因です

- 北アルプスは大規模で設備の充実した山小屋が多いです

- 南アルプスは小規模な山小屋が多く、山岳医療パトロールを実施しています

- 北アルプスは近代的な登山文化の発祥地として知られています

- 南アルプスは古くから信仰の対象とされ探検的な歴史を持ちます

- ご自身の登山スタイルに合わせて最適な山域を選ぶことが大切です

関連記事

登山靴のブランドと格付け一覧!初心者から上級者向けまで解説‼

ハイキングの服装はユニクロで!選び方とおすすめアイテムを解説!